すねの前脛骨筋が張る原因とは?痛みを軽減するストレッチ法

歩いただけなのに、すねの前側がパンパンに張って痛くなる――そんな経験はありませんか?

パーソナルトレーナーの小林素明です。

「少ししか歩いていないのに、すねが張ってつらいんです」といったご相談を、これまで数多くいただいてきました。

この“すねの張り”には、実は明確な原因があり、大きく3つに分けられます。原因を知ることで、適切な対処法が見えてきます。

この記事では、すねの筋肉である「前脛骨筋」が張る原因と、痛みをやわらげるための簡単なストレッチ法を、わかりやすく解説します。

この記事はこんな方におすすめです

- 長時間歩くとすねが重だるくなる方

- 階段の上り下りですねの前側に違和感がある方

- 運動後にすねの痛みや張りが気になる方

では、すねの張りの原因、ご自宅でもできる簡単ストレッチを見ていきましょう!

前脛骨筋とは?

前脛骨筋(ぜんけいこつきん)は、すねの前側に位置する筋肉です。この筋肉は、歩行時に大きな役割を果たしています。歩いているとき、前脛骨筋は地面からの衝撃を吸収し、つまずきや転倒を予防するために働いています。このため、毎日の歩行でも意外と多くの負荷がかかり、疲労が溜まりやすい筋肉なのです。

この前脛骨筋に疲労が蓄積されると、すねの辺りが痛くなったり、よく躓くようになる、歩きにくい、足が重たい、歩き姿勢が悪くなるといったデメリットがあります。

歩くだけで「すね(前脛骨筋)」が張る原因

歩くだけで、すねの筋肉(前脛骨筋)が張ってしまうのには、主に次の3つの理由が考えられます。

衝撃をやわらげるために働いている

歩いているとき、足は地面からの衝撃を受け続けます。

その衝撃を少しでも和らげようと、すねの筋肉(前脛骨筋)がずっと働き続けているため、張りやすくなるのです。

バランスをとるために使われている

歩行中、体がふらつかないように、前脛骨筋は細かく収縮(ちぢむ)と弛緩(ゆるむ)をくり返しています。

この動きが続くことで、筋肉に疲れがたまりやすくなります。

筋肉がまだ十分に使われていない

日ごろあまり歩いていないと、筋肉が衰えてしまいがちです。そんな状態で急にたくさん歩いたりすると、筋肉に負担がかかって張りやすくなってしまいます。

では、そもそも前脛骨筋(ぜんけいこつきん)とは、どんな筋肉なのか? どんな役割をしていて、どうすれば疲れを取ってあげられるのか?

このあとは、前脛骨筋の基本的な働きと、すねの張りを軽くするストレッチについて、わかりやすくご紹介していきます。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

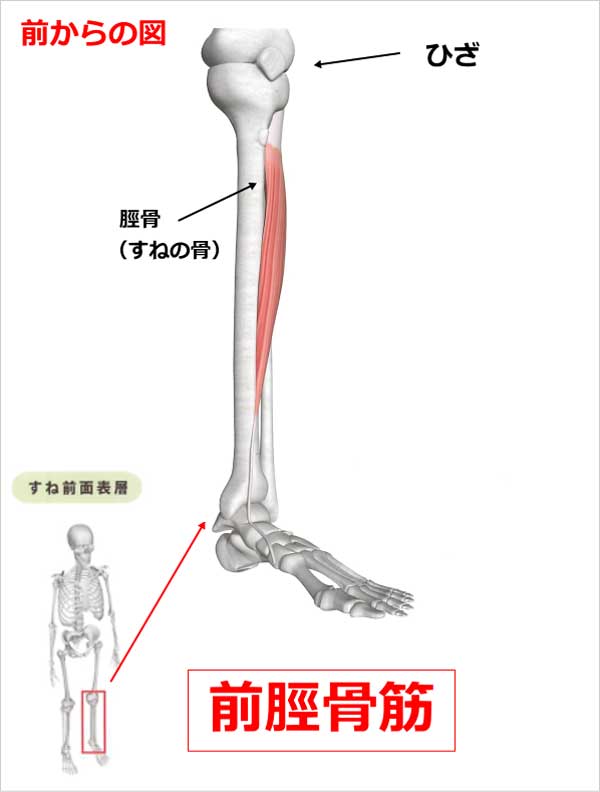

すねの筋肉「前脛骨筋」って何?筋肉解剖

ここからは、少し専門的な内容になりますが、筋肉の位置や形をイメージできるようにお伝えしますね。

前脛骨筋(ぜんけいこつきん)は、すねの骨(脛骨/けいこつ)の外側にある、少しふくらんだ筋肉です。

すねの骨の前側から始まり、足首を通って足の内側のあたりまで伸びています。

このように、筋肉が骨にくっついている場所のことを「起始(きし)」と「停止(ていし)」と呼びますが、難しく考える必要はありません。

すねの前あたりでよく使われている筋肉なんだな、と覚えておいていただければ十分です。

参考)前脛骨筋の起始、停止について

【起始】

脛骨の前方(脛骨の外側面、骨間膜)

【停止】

足の内側(内側楔状骨、第1中足骨の足底面)

【作用】

足部の背屈(距腿関節)

足部の内返し(距骨下関節)

※拮抗筋は下腿三頭筋 【関連コラム】拮抗筋とは?

【神経支配】

深腓骨神経(L4,5)

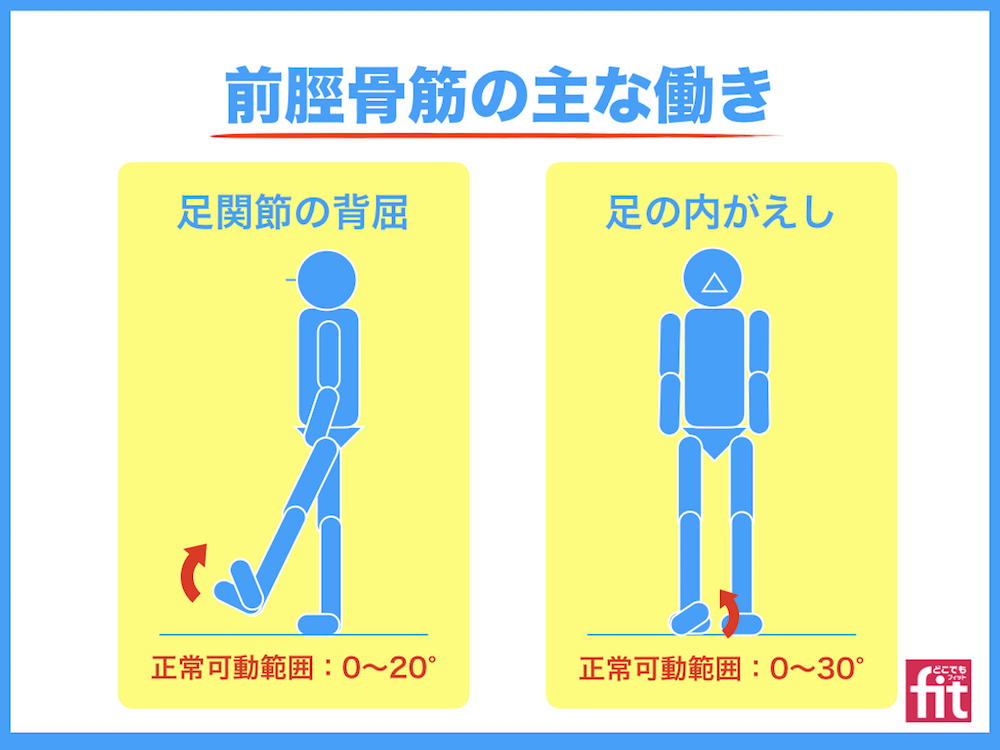

前脛骨筋の働き(作用)とは?

前脛骨筋は足首の関節において、つま先を手前にする「背屈」、内側に向ける(内返し)という作用をします。

歩行時における前脛骨筋の働き(作用)とは?

すねの筋肉・前脛骨筋(ぜんけいこつきん)は、歩くときに大きく2つの働きをしています。

まず1つ目は、「つまずきを防ぐ」こと。

この筋肉は足首を持ち上げる役割があり(※足首を曲げる=背屈〈はいくつ〉といいます)、つま先が自然と上がるようになっています。

前脛骨筋の働きが弱くなると、平らな道でもつまずいてしまい、転倒のリスクが高まります。

関連記事:転倒予防の原因と対策をわかりやすく解説

2つ目は、「体のバランスを保つ」ことです。

特に、かかとから地面に足をつけた瞬間(ヒールロッカーと呼ばれる場面)には、前脛骨筋が衝撃を和らげるクッションのような働きをしています。

このときの筋肉の動きは“遠心性収縮”といって、伸びながら力を出す少し特殊な使い方をしています。

この衝撃吸収の働きが弱くなると、足元が不安定になり、踏ん張りが効かずにふらついてしまうこともあります。

参考にしたい記事です!

姿勢を保持する抗重力筋としての役割

前脛骨筋(ぜんけいこつきん)は、歩くときだけでなく、姿勢を保つためにも大切な筋肉です。重力に負けないように体を支える、「抗重力筋(こうじゅうりょくきん)」という役割も担っています。

抗重力筋には他にも、次のような筋肉があります。

たとえば――

- 太ももの前側にある大腿四頭筋(だいたいしとうきん)

- 上半身と下半身をつなぐ腸腰筋(ちょうようきん)

- お尻の大きな筋肉である大臀筋(だいでんきん)

- お腹の前の腹直筋(ふくちょくきん)

- 背中の支えとなる脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)

これらの筋肉がバランスよく働くことで、私たちは立ったり座ったり、正しい姿勢を保つことができています。

そのため、たとえ歩いていなくても、立っているだけで前脛骨筋が疲れてしまうこともあるのです。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

翌日に前脛骨筋の疲労を残さない!疲労回復ストレッチ&セルフマッサージのススメ

私たちは毎日、何千歩も歩いていますよね。

その一歩一歩のたびに、前脛骨筋(ぜんけいこつきん)は、地面からの衝撃をやわらげるために働いています。

このようにして、気づかないうちに少しずつ疲れがたまりやすいのが前脛骨筋の特徴です。

すねの疲れをそのままにしておくと、痛みが長引くだけでなく、「シンスプリント」と呼ばれる運動障害につながることもあります。

また、歩くときの姿勢が崩れやすくなり、「歩くのがつらい」「疲れやすい」と感じる原因にもなります。

だからこそ、前脛骨筋の疲れをその日のうちにリセットしてあげることが大切です。

足首をゆるめて血流をよくすると、足が軽くなるだけでなく、むくみの解消や寝つきの改善といったうれしい効果も期待できますよ。

お風呂上がりに!オフィスで!前脛骨筋の疲労を回復させ、筋肉をリフレッシュさせる方法

前脛骨筋(ぜんけいこつきん)の疲れをやわらげるには、自宅でできる簡単なストレッチやセルフマッサージがとてもおすすめです。

これらの方法は、疲労回復が期待できるうえに、場所や時間を選ばずできるのが魅力です。

たとえば――

お風呂上がりに、家事やお仕事の合間に、テレビを見ながらでも、出張先や旅行先でも、気軽に取り入れられます。

さらにストレッチには、リラックスを促す副交感神経を刺激する働きもあるため、寝つきが良くなるという嬉しい効果も期待できます。

それではこれから、歩き疲れの予防・足首のリフレッシュ・むくみの改善にも役立つ、前脛骨筋の疲労回復ストレッチとセルフマッサージをご紹介します。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

1 お風呂上がり、テレビを見ながら足首スッキリ!前脛骨筋のセルフケアマッサージ

セルフマッサージの手順

- 片足の膝を曲げて、両手をすねに当てます

- すねの筋肉(前脛骨筋)を軽く親指で押さえます

- 下から上に向けて、ゆっくりとすねの筋肉を押します

- 自然呼吸で10往復行います

- 反対の足も同様に行います

【注意】

・気持ちの良い強さで筋肉を押しましょう

動画でも実際の動きをご覧いただけます。ご自身のペースで、ゆったりとセルフマッサージを試してみましょう。

動画レッスン 前脛骨筋のセルフケアマッサージ

2 座りながらできる!家事、デスクワークの合間に!前脛骨筋ストレッチ

エクササイズの手順

- 背すじを伸ばし、椅子に腰掛けます

- 右足をあげて、左足の太ももに足首を当てます

- 「足の甲」と「膝」を手で軽く支えます

- 足の甲をゆっくりと手前に引きます → すねの前脛骨筋が伸びます

- 自然呼吸で20〜30秒間静止します

- 反対の足も同様に行います

注意:痛みがなく、伸ばせる範囲でゆっくりと行いましょう。

動画でも実際の動きをご覧いただけます。ご自身のペースで、ゆったりとストレッチを試してみましょう。

動画レッスン 前脛骨筋ストレッチ

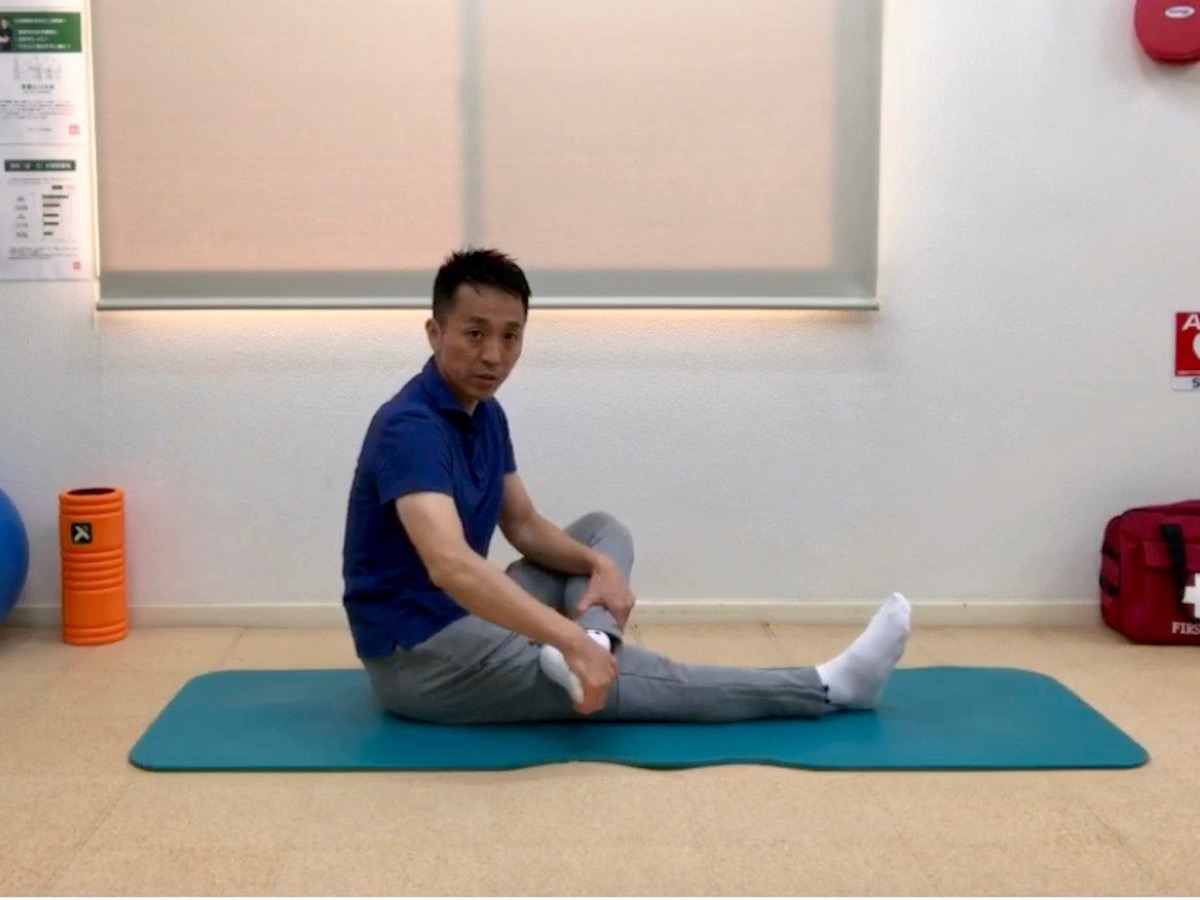

3 お風呂上がり!床に座ってテレビを見ながら!前脛骨筋ストレッチ2

エクササイズの手順

- 床に座ります。(壁にもたれても良いです)

- 右足をあげて、左足の太ももに足首を当てます

- 「足の甲」と「膝」を手で軽く支えます

- 足の甲をゆっくりと手前に引きます → すねの前脛骨筋が伸びます

- 自然呼吸で20〜30秒間静止します

- 反対の足も同様に行います

注意:痛みがなく、伸ばせる範囲でゆっくりと行いましょう

動画でも実際の動きをご覧いただけます。ご自身のペースで、ゆったりとストレッチを試してみましょう。

動画レッスン 前脛骨筋ストレッチ2

4 お風呂上がり、テレビを見ながら!前脛骨筋の正座・足首ストレッチ

エクササイズの手順

【重要】正座をして膝が痛む場合は、このストレッチは中止してください。

- 背筋を伸ばして正座をします。膝や腰が痛くないことを確認してください。

- すねの筋肉の伸びを感じ、自然呼吸で20秒間静止します

膝の痛みもなく余裕がある人は

- 両手をしっかりと床につけます。

- できる範囲で、ゆっくりと体重をやや後ろに移動します

- すねの筋肉の伸びを感じ、自然呼吸で20秒間静止します

- ゆっくりと元の位置に戻ります

【注意】

・痛みがなく、伸ばせる範囲でゆっくりと行いましょう

・上体を後ろに倒れすぎないようにしてください

動画でも実際の動きをご覧いただけます。ご自身のペースで、ゆったりとストレッチを試してみましょう。

前脛骨筋の正座・足首ストレッチ

5 足首の曲げ伸ばしストレッチ

エクササイズの手順

- 両足を伸ばして、床にお尻をつけて座ります

- ゆっくりと、足の指先を伸ばします。(すねが伸びます)

- ゆっくりと、足首を曲げます(ふくらはぎが伸びます)

- 自然呼吸で10〜15回繰り返します

【注意】

- 痛みがなく、伸ばせる範囲でゆっくりと行いましょう

- 動作はゆっくりと行います

動画でも実際の動きをご覧いただけます。ご自身のペースで、ゆったりとストレッチを試してみましょう。

動画 足首の曲げ伸ばしストレッチ

まとめ

いかがでしたか? すねの前脛骨筋(ぜんけいこつきん)をじんわりと伸ばすストレッチは、最初は少し慣れが必要かもしれません。

この筋肉は「グイッ」と強く伸ばすよりも、「ジワ〜ッ」とゆっくり伸ばすのがポイントです。

無理に伸ばそうとすると、関節に負担がかかることがありますので、焦らずゆったりと行いましょう。

また、前脛骨筋と反対の働きをする「下腿三頭筋(ふくらはぎの筋肉)」のエクササイズも一緒に行うことで、ストレッチ効果がさらに高まります。ぜひ、無理のない範囲で続けてみてください。

すねの疲れや足のだるさが気になる方は、「どこでもフィット」のパーソナルトレーニングもぜひご活用ください。

体の状態に合わせた運動をご提案しています。

運動初心者でも安心 50代からの体に寄り添う、腰・膝ケアも充実の『どこでもフィット』

フィットネス塾「どこでもフィット」では、50代・60代のお客様が安心して取り組める個別のプログラムをご提供しています。

- 最近、疲れやすくなった

- 膝や腰に不安がある

- 将来、元気に動けるか心配…

そんなお悩みに、専門的な知識と実績30年以上の指導歴を持つ健康運動指導士・小林素明が、マンツーマンで丁寧にサポートします。

運動が初めての方でも大丈夫です。体力や症状に応じて無理なく続けられる、膝・腰ケアにも対応したプログラムで、あなた様の「これからの体」を守ります。

まずは体験レッスンで、現在の体の状態を知ることから始めませんか?

どこでもフィットの体験レッスンは、「今の自分にできること」を少しずつ見つけたい方にとっても、安心してご参加いただける内容です。ご興味があれば、ぜひ一度体験レッスンをご利用ください。

参考文献

・理学療法士・作業療法士のための解剖学(渡辺正仁監修/廣川書店)

・オーチスのキネシオロジー 身体運動の力学と病態力学(Carol A.Oatis 著/ラウンドフラット)

・Joseph E.Muscolino(2014)「Dr.マスコリーノ Know the Body 筋・骨格の理解と触診のすべて」 医歯薬出版

・筋骨格系のキネシオロジー(Donald A.Neumann著/医歯薬出版)

・セラピストのためのハンズ・オンガイド 姿勢コントロール(Jane Johnson著/医歯薬出版)

フィットネスの始め方を知りたい方へ

当メディア『大阪発!心と体を豊かにするフィットネス・どこでもフィット』では、初心者の方が簡単にフィットネスを始められる方法をご紹介しています。

運動指導歴30年以上、テレビ出演多数、1万レッスン超の実績を持つ小林素明が、専門的な知識と経験を活かして、信頼性の高い情報をお届けします。

これからフィットネスを始めたい方にぴったりの、初心者向けガイド&簡単エクササイズをご覧ください!

この記事を書いた人

小林素明 (お城好きフィットネストレーナー)

テレビ番組「ちちんぷいぷい」「大阪ほんわかテレビ」「ten.」などに出演し、専門的でわかりやすい解説が好評のフィットネストレーナー。

健康運動指導士の有資格者であり、指導歴は30年以上。2010年に大阪市でパーソナルフィットネスジム「どこでもフィット」を開業し、これまでに延べ1万回以上のパーソナルトレーニングを実施。特に50代以上の「加齢に負けない体づくり」に定評がある。

医療機関と連携した安全性の高い運動指導、企業・団体向けの腰痛予防や健康経営に関する講演も数多く行い、受講者の98%から「わかりやすい」と高い評価を得ている。

趣味は城巡り、鉄道とグルメの旅、スポーツ観戦、80~90年代のプロレス、書店めぐり、そして焼肉。身体づくりも人生も、楽しみながら続けることを大切にしている。

- 小林素明の詳しいプロフィール・テレビ出演実績はこちら

- 小林素明への講演のご依頼はこちら

- お仕事のご依頼、お問い合わせはこちら