「いつも片方の足が疲れる・・・」と感じる理由とは?

パーソナルトレーナーの小林素明です。

「右足だけ疲れやすい」「左足ばかり重だるい」といった声をよくいただきます。

明らかなケガもないのに、いつも同じ足が疲れると「骨に異常が?」「筋肉の問題?」と不安になることもあるでしょう。

実は、こうした疲れの偏りは日常生活で片足に負担がかかる習慣から来ていることが少なくありません。

そのまま放置すると、膝や股関節、腰にまで負担が広がってしまう恐れもあるため、注意が必要です。

この記事では、片足だけが疲れる原因をわかりやすく解説し、日常動作の見直しポイントや、バランスを整えるためのストレッチも紹介します。

とくに、姿勢や体の使い方に変化が出やすい40代以上の方におすすめの内容です。

左右均等ではない、足の踏ん張り方

私たちは、日常の中で無意識に「どちらかの足で踏ん張る」動きをしています。

たとえば右利きの人の場合──

- ボールを蹴るときは「左足」で踏ん張って「右足」で蹴る

- ボールを投げるときも「左足」で踏ん張って「右手」で投げる

このように、力を発揮するときには、自然と左足に体重をかけて支える動作が多くなるのが特徴です。

つまり、右利きの人は知らず知らずのうちに「左足」に頼りがち。それが積み重なると、片足だけが疲れやすくなる原因につながっていきます。

実際、立っているときにどちらかの足に体重をかけていないでしょうか?

こうした小さなクセから、左右の足には目に見えない“役割分担”が生まれます。そして、踏ん張って支える足のほうが疲労しやすくなるのです。

次に、具体的に片足にばかり疲れが出る原因を見ていきましょう。

なぜ片足への負担が増えるのか? 40代以上に多い、姿勢による片足への負担の例

40代以上の方に多い「片足に負担がかかる原因」として、仕事や日常生活での姿勢の癖が非常に大きく関係しています。

特に以下のような姿勢や動作が多く見られます:

(1)立ち仕事での「片足重心」

キッチンでの調理、受付業務、接客、家事などの立ち仕事では、無意識のうちに片足に体重をかけて立っていることが少なくありません。

実際にご相談を受ける中でも、この「片足重心」の癖がある方はとても多い印象です。

たとえば──

- 歯科医の方であれば、治療中に片足でペダルを踏む動作を繰り返したり、

- パティシエの方は、片方の足に力を入れて長時間作業を続ける場面もあります。

このように、仕事中の動作が習慣化すると、片足だけに負担がかかり続ける状態になります。

時間が長くなるにつれて骨盤が傾くことで姿勢も崩れやすくなります。さらには腰痛や膝痛の原因になることもあるため、注意が必要です。

特に「姿勢の崩れ」は気づきにくく、自分では無意識のうちに片足に体重をかけ続けているケースが多いと感じています。

(2)デスクワーク中の「ねじれ姿勢」

座っているときの姿勢も、片足への負担に大きく関わっています。

たとえば、椅子に座って足を組む、片ひじを肘掛けに乗せて体を傾けるといった姿勢は、無意識のうちに行いがちです。

こうした「ねじれ姿勢」が続くと、骨盤の左右の高さにズレが生じやすくなり、結果として片足に余計な負担がかかります。

さらに骨盤のバランスが崩れると、立っているときにも片足に体重をかける“休め”のような姿勢が習慣化しやすくなり、片足重心が日常化してしまいます。

なお、片足重心が日常化している場合、姿勢にも影響が現れます。姿勢チェックも見逃せません。

この状態が長く続くと、腰痛や膝痛につながる恐れがあるため、デスクワーク中の姿勢にも注意が必要です。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

(3)バッグや荷物を「いつも同じ側」で持つ習慣

肩掛けバッグや手荷物を、いつも同じ側で持っていませんか?

この習慣があると、知らず知らずのうちに体の重心が片側に寄りやすくなり、片足に体重が集中してしまいます。

荷物が重くなると、体がより傾きやすくなり、姿勢全体のバランスが崩れる原因となります。結果、骨盤だけでなく背骨にも負担がかかり、慢性的な歪みが生じることもあります。

状態が進むと、まれに「背骨の側弯(そくわん)のような症状」につながる可能性もあるため、荷物の持ち方には注意が必要です。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

(4)歩き方でのアンバランス

お使いの靴の裏側、特にかかとのすり減り方を一度確認してみてください。

もし左右で減り方に差がある場合、歩行時のバランスが崩れている可能性があります。

この左右差の原因としては、たとえば──

- 脚の筋力に偏りがあるため、歩幅が左右で異なる

- 足首の柔軟性に差がある

- お尻の筋肉(特に中臀筋)の左右差で着地の安定感が変わる

などが挙げられます。

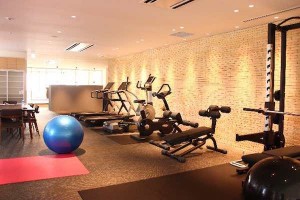

実際に当フィットネスジム「どこでもフィット」でも、かかとの減り方に左右差がある方が見られました。

このようなケースでは、歩行動作に関わる筋力バランスを整えるトレーニングに加えて、靴の補修や見直しも大切になります。

次は片足への負担を軽減するため、左右差を整えるバランス調整ストレッチを紹介します。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

片足への負担の軽減対策「日常で左右差を整えるストレッチ」

片足への負担を軽減するための「バランスを整えるストレッチ」を紹介します。歩行、立ち姿勢に関わる筋肉「お尻・股関節まわり・体側」にアプローチする方法です。

片足への負担軽減だけでなく、肩こりや腰痛、膝痛の対策、姿勢の改善にも効果的です。

(1)中臀筋ストレッチ お尻の横伸ばし

主に伸ばす筋肉: お尻(中臀筋)

やり方

- 椅子に座り、背中を伸ばします。

- 片足を反対の膝に乗せます。

- 目線は前方へ向けながら、前かがみになります。

- 自然呼吸を行い、左右20〜30秒ずつ実施します。

注意点:背中が丸くならないようにしましょう

(2)立ちながら体側ストレッチ

主に伸ばす筋肉: 背中(広背筋)、お腹(腹斜筋)、腰(腰方形筋)、お尻(中臀筋)

やり方:

- 右脚を前にして脚をクロスします。

- 右手を腰に添えて、左手を天井へ伸ばします。

- 体を「くの字」にして、脇腹を中心に体側を伸ばします。

- 自然呼吸で20〜30秒間静止します。反対側も同じように行います。

ポイント:

- 背中が丸くならないようにします

- 手の指先もしっかりと伸ばします

(3)股関節まわりのねじりストレッチ

運動の方法

- 仰向けになります

- 片足を曲げ、手で膝の外側を持ちます

- 痛みのない範囲で、ゆっくりと膝を床に近づけます(膝は曲げたまま)

- 自然呼吸で20〜30秒間静止します

- 反対側の足も同様に行います

ポイント あげた足の膝は曲げておきます

まとめ

いかがでしたでしょうか。「いつも片方の足ばかりが疲れる」という状態には、いくつかの原因が考えられます。

特に40代以降の方に多いのが、家事や仕事中に無意識のうちに片足に体重をかけて立つクセや、いつも同じ足ばかりを使ってしまう習慣です。

長年、同じような動作や姿勢を続けていると、体のバランスが崩れやすくなります。それに伴い、筋力の低下や柔軟性の左右差が出てきて、片足の疲れを感じやすくなるのです。

まさか日常の何気ない動作が原因になっているとは、気づきにくいものです。

まずはご自身の体の使い方を見直し、左右のバランスを整えるストレッチや簡単な運動を取り入れてみましょう。

「自分ではなかなか気づけない」「専門的にチェックしてもらいたい」という方は、ぜひ【どこでもフィット】のお試し体験レッスンをご検討ください。

30年以上の指導実績をもつ小林素明が、筋力・柔軟性・姿勢のチェックを行い、年齢や体力に合わせた無理のないフィットネスメニューをご提案いたします。

- どこでもフィットの詳しい情報はこちら

気になる片足の疲れ、そのままにせず、一緒に整えていきましょう。

フィットネスの始め方を知りたい方へ

当メディア『大阪発!心と体を豊かにするフィットネス・どこでもフィット』では、初心者の方が簡単にフィットネスを始められる方法をご紹介しています。

運動指導歴30年以上、テレビ出演多数、1万レッスン超の実績を持つ小林素明が、専門的な知識と経験を活かして、信頼性の高い情報をお届けします。

これからフィットネスを始めたい方にぴったりの、初心者向けガイド&簡単エクササイズをご覧ください!

この記事を書いた人

小林素明 (お城好きフィットネストレーナー)

テレビ番組「ちちんぷいぷい」「大阪ほんわかテレビ」「ten.」などに出演し、専門的でわかりやすい解説が好評のフィットネストレーナー。

健康運動指導士の有資格者であり、指導歴は30年以上。2010年に大阪市でパーソナルフィットネスジム「どこでもフィット」を開業し、これまでに延べ1万回以上のパーソナルトレーニングを実施。特に50代以上の「加齢に負けない体づくり」に定評がある。

医療機関と連携した安全性の高い運動指導、企業・団体向けの腰痛予防や健康経営に関する講演も数多く行い、受講者の98%から「わかりやすい」と高い評価を得ている。

趣味は城巡り、鉄道とグルメの旅、スポーツ観戦、80~90年代のプロレス、書店めぐり、そして焼肉。身体づくりも人生も、楽しみながら続けることを大切にしている。

- 小林素明の詳しいプロフィール・テレビ出演実績はこちら

- 小林素明への講演のご依頼はこちら

- お仕事のご依頼、お問い合わせはこちら