歩行が楽しくなる!ウォーキングで働く筋肉の秘密

パーソナルトレーナーの小林素明です。

「いつものように歩いているだけ…」そう思っていませんか?

実はウォーキングは、私たちが想像する以上に多くの筋肉を使い、太ももやお尻、体幹まで全身に働きかける全身運動です。毎日の歩行が、健康や体力、さらには気分にも大きな影響を与えているんですよ。

ウォーキングは、日々の健康づくりやダイエット、リハビリの一環としても注目されています。そして、歩くときに使われる筋肉を正しく理解することで、その効果をさらに高めることができます。

この記事では、「歩行の科学」と題して、ウォーキングで使われる筋肉の具体的な部位や役割、そしてより効果的な歩き方を、専門的な知見を交えながらわかりやすく解説します。

普段のウォーキングがもっと楽しく、もっと健康的になるヒントがきっと見つかりますよ。

ウォーキングにはどんな効果があるの?

ウォーキングは、年齢や体力に関係なく誰でも始めやすい、身近な運動の代表格です。実際、国内では週1回以上ウォーキングや散歩をしている人が約3,412万人※1 もいると言われています。

これは、多くの人がウォーキングの効果を実感している証拠ともいえるでしょう。

では、ウォーキングには具体的にどのような健康効果があるのでしょうか?

次に、主なポイントをわかりやすくまとめてみました。

ウォーキングの主なメリット

- 心肺機能を高める: リズムよく歩くことで呼吸や心拍が安定し、心臓や肺の機能が活性化され、疲れにくい体になります。

- 血糖値やコレステロール値の改善: 食後に軽く歩くだけでも、血糖値の急上昇を抑え、生活習慣病の予防につながります。

- 体脂肪を燃焼する: 有酸素運動の代表であるウォーキングは、脂肪をエネルギーとして消費するため、ダイエットにも効果的です。

- ストレスをやわらげる: 自然の中を歩くことで気分がリフレッシュされ、心のリセット効果が期待できます。

- 血行促進と冷え・むくみ対策: 全身の血流が良くなるため、冷え性やむくみの改善にも効果的です。

また、ウォーキング中はなんと、全身の70〜80%の筋肉が使われているとも言われています。

正しい姿勢で腕をしっかり振りながら歩けば、下半身だけでなく上半身の筋肉も同時に鍛えられ、効率よく全身の代謝アップが期待できます。

これだけのメリットが詰まっているウォーキング。“なんとなく歩く”だけではもったいないかもしれませんね。

なぜウォーキングは疲れにくいのか?

30分のウォーキングでは、およそ3,000歩を歩くことになります。片足だけでも約1,500回も地面に着地し、そのたびに衝撃を受け、足で地面を蹴り出していることになります。

それほど繰り返し動作をしているにもかかわらず、私たちは普段あまり痛みや疲れを感じません。

これは、歩くたびにお尻や太もも、すね、ふくらはぎといった筋肉が、絶妙なタイミングで働いているからです。

筋肉が衝撃を吸収し、スムーズに地面を蹴り出すことで、自然で安定したウォーキング動作が実現しています。

では次に、ウォーキング中に脚の筋肉がどのように使われているのか、具体的に見ていきましょう。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

ウォーキングを科学する!歩行の周期

ウォーキング中にどの筋肉が働いているのかを知るには、動きをスローモーションで観察するのが近道です。少し専門的ですが、歩くときの「足の動きのひとまとまり」を理解すると、筋肉の使われ方がよくわかります。

歩行の基本は、片方の足が「かかとで着地 → 地面を蹴る → 再び着地」という一連の動きです。この流れを「歩行周期」と呼びます。

具体的には、右足の着地をスタートとし、次に左足が着地(1歩目)、さらに右足が再び着地(2歩目)するまで。この「2歩分」が1つの歩行周期となります。

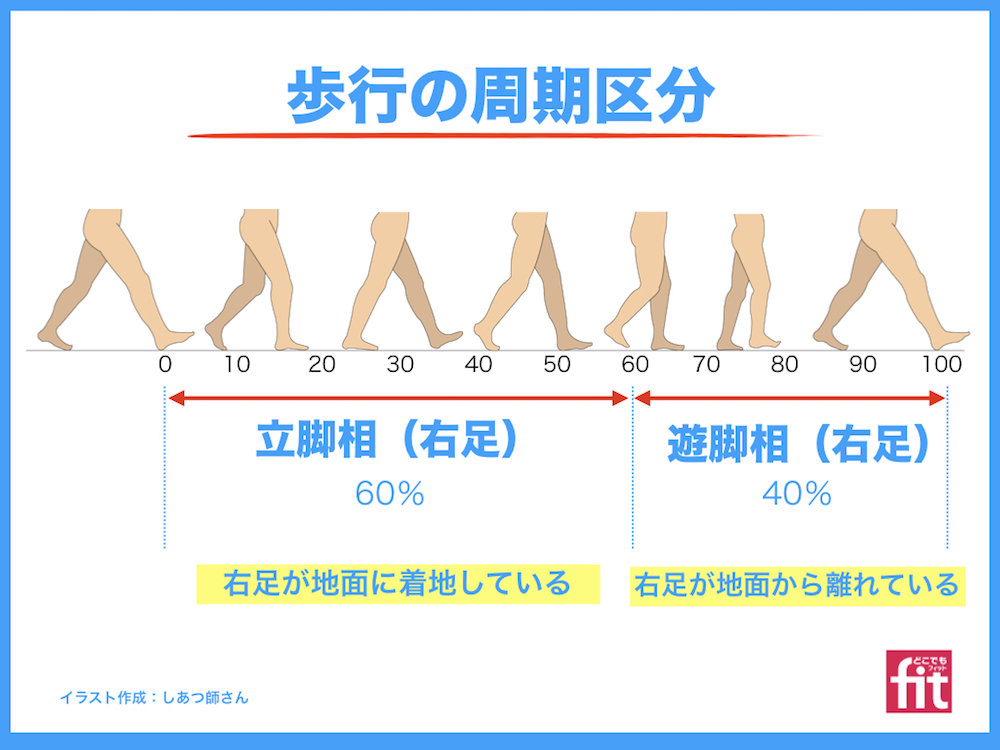

歩行周期における2つのフェーズとは?

歩いているとき、足は常に地面に接しているわけではありません。歩行周期には、以下の2つのフェーズがあります:

- 立脚相(りっきゃくそう)|約60%

片足が地面について体重を支えている時間です。 - 遊脚相(ゆうきゃくそう)|約40%

足が地面から離れ、次の一歩を踏み出す準備をしている時間です。

これは一般的な歩行速度での比率ですが、速く歩くと比率が変化します。

たとえば、速歩き(分速約82メートル)では、立脚相が約62%、遊脚相が約38%になります。速く歩くほど、足が地面に接している時間が長くなり、地面をしっかり蹴り出す動きがより強調されるのです。

この変化は、筋肉の使われ方にも影響します。速く歩くほど、脚の筋肉はタイミングよく、より強く働く必要があります。

歩行周期を理解することで、ウォーキング中に筋肉がどのように使われているのかを、より具体的にイメージできるようになります。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

ウォーキングで使われる筋肉とは?歩行の周期から

では、ウォーキングの動作をスローモーション=「歩行の周期」を見ながら、どの筋肉がどのように使われているのか?を話します。

お尻の筋肉「大臀筋(だいでんきん)」

大臀筋は、お尻にある人体で最も大きな筋肉で、ウォーキングでは非常に重要な役割を担っています。

歩くとき、足が地面に着地する瞬間には、体重を支えるために大臀筋がしっかり収縮し、骨盤と上半身の安定を保ちます。

さらに、次の一歩を踏み出す際には、足を後ろに押し出す「股関節の伸展」の動きを生み出します。この動きによって地面をしっかり蹴ることができ、前に進む推進力が生まれるのです。

つまり大臀筋は、歩行中の「安定」と「推進」の両方に関わる大切な筋肉と言えます。

大臀筋が弱くなるとどうなるの?

大臀筋の働きが弱くなると、歩行姿勢が崩れやすくなり、膝や腰に余計な負担がかかってしまいます。ウォーキングを快適に続けるためには、大臀筋の筋力維持が欠かせません。

大臀筋を強化するには、スクワットや階段の上り下りなどの運動が効果的です。

合わせて読んでおきたい関連記事

お尻の筋肉「中臀筋(ちゅうでんきん)」

中臀筋は、お尻の外側に位置する筋肉で、歩行中の骨盤の安定に非常に重要な役割を果たしています。

中臀筋は、片足で体重を支えているときに特に強く働きます。このとき、骨盤が左右に傾かないよう支えながら、上半身のバランスも保っています。

歩行中に股関節にかかる負荷は、体重の約3〜4倍にもなることがあります。この大きな圧力を受け止め、安定した歩行を支えているのが中臀筋なのです。

中臀筋が弱くなるとどうなるの?

中臀筋が弱くなると、骨盤が不安定になり、歩くときにお尻が左右に大きく揺れてしまいます。この「揺れ」は見た目の問題だけでなく、股関節や膝への負担を増やし、関節痛やケガのリスクを高めます。例えば、変形性股関節症などのリスクも考えられます。

中臀筋を強化するには、脚を外側へ開く外転トレーニングが有効です。(上の写真参照)→ 中殿筋を強化するトレーニング法

太もも付け根の筋肉「腸腰筋(ちょうようきん)」

腸腰筋(ちょうようきん)は、腰の深部から太ももの内側につながるインナーマッスルで、足を前に振り出すときに使われる筋肉です。特に、歩行の中でも片足が地面から離れた「遊脚相(ゆうきゃくそう)」の前半で活躍します。

この動作では、腸腰筋が収縮することで太ももを持ち上げ、次の一歩を前へ運ぶことができます。

腸腰筋が弱くなるとどうなるの?

腸腰筋が弱くなると、足がうまく持ち上がらず、つまずきやすくなります。特に中高年の方では、何もないところでつまずく原因の一つがこの腸腰筋の衰えにあります。転倒の危険性がありますので注意が必要です。

腸腰筋を強化する代表的なトレーニングは腿上げです。(上の写真)

太もも前面の筋肉「大腿四頭筋(だいたいしとうきん)」

大腿四頭筋は、太ももの前側にある4つの筋肉の総称です。歩行中、足が地面に着地する瞬間に大腿四頭筋は膝を安定させる役割を担っています。

具体的には、膝の角度を調整し、必要以上に曲がらないよう制御します。このとき、大腿四頭筋は「遠心性収縮」と呼ばれる、筋肉が伸びながら力を発揮する働きをしています。

その結果、着地時にかかる地面からの衝撃を吸収し、膝を守るクッションのような役割を果たしてくれるのです。

大腿四頭筋が弱くなるとどうなるの?

大腿四頭筋が弱まると、着地時の衝撃が膝に直接伝わりやすくなり、膝の痛みやケガの原因になることがあります。

また、衝撃を十分に吸収できないと、スムーズな歩行が難しくなるだけでなく、疲れやすさやつまずきやすさにもつながります。

大腿四頭筋を強化するには、スクワット運動が効果的です。大腿四頭筋の鍛え方はこちら

太もも裏側の筋肉「ハムストリングス」

ハムストリングスは、太ももの裏側にある3つの筋肉の総称です。歩くとき、踵が地面に着いた直後には、膝の関節を安定させるためにハムストリングスがしっかりと支えています。

このとき、大腿四頭筋(太もも前面の筋肉)と同時に収縮することで、膝の前後からバランスよく力を加え、関節を安定させることができます。この「同時収縮」は、スムーズで安全な歩行のためにとても重要です。

ハムストリングスが弱るとどうなるの?

ハムストリングスの筋力が低下すると、膝の関節が不安定になり、歩き続けることで膝に過剰な負担がかかります。その結果、炎症や痛みが出るリスクが高まります。

特に中高年の方では、膝周りの筋肉バランスが崩れることで、階段の上り下りや長時間の歩行で膝痛が出やすくなります。

ハムストリングスを強化するには、大腿四頭筋と同じくスクワット運動が効果的です。

合わせて読んでおきたい関連記事

すねの筋肉「前脛骨筋(ぜんけいこつきん)」

前脛骨筋は、すねの前側にある細長い筋肉で、歩行の滑らかさと足首の安定性を支える重要な役割を担っています。

歩くとき、踵が地面に着地する瞬間に、前脛骨筋はつま先を上に向ける「背屈(はいくつ)」という動作を行います。また、着地の衝撃を吸収するために「遠心性収縮」という働きもしています。

歩きすぎたあとに「すねが痛くなる」という経験がある方は、前脛骨筋が疲労や炎症を起こしている可能性があります。

特に長時間の歩行や坂道・下り坂の連続では、遠心性収縮が繰り返されることで負担がかかります。

前脛骨筋が弱るとどうなるの?

前脛骨筋が弱くなると、つま先が地面に引っかかりやすくなり、つまずきや転倒のリスクが高まります。高齢の方では、つま先が十分に上がらず「すり足歩行」になってしまうこともあります。

前脛骨筋の健康を保つには、筋力トレーニングとストレッチの両方が効果的です。

立ったままでつま先を上げるトレーニング(上の写真参照)や、すねの筋肉をやさしく伸ばすストレッチを取り入れると良いでしょう。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

ふくらはぎの筋肉「下腿三頭筋(かたいさんとうきん)/腓腹筋、ヒラメ筋」

下腿三頭筋は、ふくらはぎを構成する筋肉群で、歩行中の「蹴り出し動作」において中心的な役割を果たします。この蹴り出し動作は、足首を下に向ける「底屈(ていくつ)」と呼ばれます。

下腿三頭筋がしっかり働くことで、足の動きに弾みが生まれ、歩幅が自然と広がり、歩行スピードもスムーズになります。

下腿三頭筋が弱るとどうなるの?

下腿三頭筋が弱くなると、足を十分に蹴り出せず、歩幅が狭くなったり、歩くスピードが遅くなったりします。

下腿三頭筋を鍛えるには、かかとを上げ下げする「カーフレイズ」や階段昇降が効果的です。(上の写真参照)

さらに、柔軟ストレッチを行うことで足首の可動域が広がり、より自然でスムーズな蹴り出し動作が可能になります。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

歩行中にも体幹はしっかり使われている!

ウォーキングは「脚だけの運動」と思われがちですが、実は体幹の筋肉も確実に働いています。

特に、腹筋の 腹直筋(ふくちょくきん) と背筋の 脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん) は、歩行中の姿勢を保持し、脚の動きを支える重要な役割を果たしています。

これから、体幹の筋肉がどのように働いているのかを、わかりやすく解説していきます。

歩行時の腹直筋の働き

.webp)

腹直筋は、歩行中の立脚相や遊脚相の前半に特に活発に働きます。これは、脚を前後に動かすときに骨盤の過度な動きを抑え、体全体のバランスを保つためです。

腹直筋の働きが弱まると、骨盤が安定せず、歩行中の姿勢が不安定になりやすくなります。

歩行時の脊柱起立筋の働き

脊柱起立筋(背筋)は、左右の足が交互に着地するたびに、体幹が前に倒れるのを防ぐ役割を果たしています。つまり、姿勢をまっすぐ保ち、前傾しすぎないよう支えているのです。

この筋肉がうまく働かないと、歩行時に上半身が前に傾きやすくなり、「猫背歩行」になってしまいます。その結果、腰への負担が増す原因にもなります。

体幹は、歩行を「脚だけの運動」ではなく、全身を協調させた動作にするための中枢的な存在です。腹直筋や脊柱起立筋をしっかり使うことで、姿勢が整い、効率よく、そして美しく歩くことができます。

では次にウォーキング中の関節の動きを見てみましょう。

歩行をスムーズにするカギは関節の柔軟性

歩くとき、骨盤、股関節、膝、足首の関節がスムーズに連動することで、快適な歩行が可能になります。どれかの関節が硬くなると、動きがぎこちなくなり、疲れやすくなったり、つまずきやすくなる原因に。

特に中高年になると、股関節や足首の柔軟性が低下しやすいので、日頃からストレッチで柔軟性を保つことが大切です。

「本当に柔軟性は大丈夫?」と感じたら、簡単にできる柔軟性チェックもお試しください。 ↓ ↓ ↓

正しい歩き方、間違った歩き方

長時間歩くと腰や膝が痛くなる方は、まず歩き方を見直すことが大切です。間違った歩行とは、背中が丸まったり腰が反ってしまう姿勢で歩くことを指します。

このような姿勢では、一部の筋肉に偏った負荷がかかり、腰や膝を痛める原因になります。

一方、正しい歩行は、背筋を伸ばして体のブレが少ない姿勢で歩くことです。バランスよく筋肉を使えるため、長時間の歩行でも疲れにくくなり、有酸素運動としての効果も高まります。

体力向上と健康維持に効果的な「インターバル速歩」

厚生労働省は、20〜64歳の成人には1日8,000歩、65歳以上には6,000歩の歩行を推奨しています(健康日本21)。しかし、毎日これを実践するのは難しいと感じる方も少なくありません。

そこでおすすめなのが「インターバル速歩」です。

インターバル速歩とは、「速歩」と「ゆっくり歩き」を交互に行うウォーキング方法です。この方法のメリットは、自分の筋力や体力に合わせて無理なく取り組める点にあります。

さらに、信州大学の研究によると、インターバル速歩を続けることで、下肢筋力が約10%向上し、持久力も約10%増加。

また、生活習慣病や気分障害の改善、睡眠の質向上など、健康面にも幅広い効果が期待できることがわかっています。

インターバルの始め方

インターバル速歩とは、「ゆっくり歩く」と「速く歩く」を交互に繰り返すウォーキング法です。

まずは以下のリズムで行ってみましょう:

- ゆっくり歩き(3分間)

- 速歩(1分間)

- ゆっくり歩き(3分間)

- 速歩(1分間)

- ゆっくり歩き(3分間)

この「1〜5」を1セット行うことを目標にしてみてください。身体が慣れてきたら、速歩の時間を2分、3分と少しずつ増やしていくと、より効果的です。

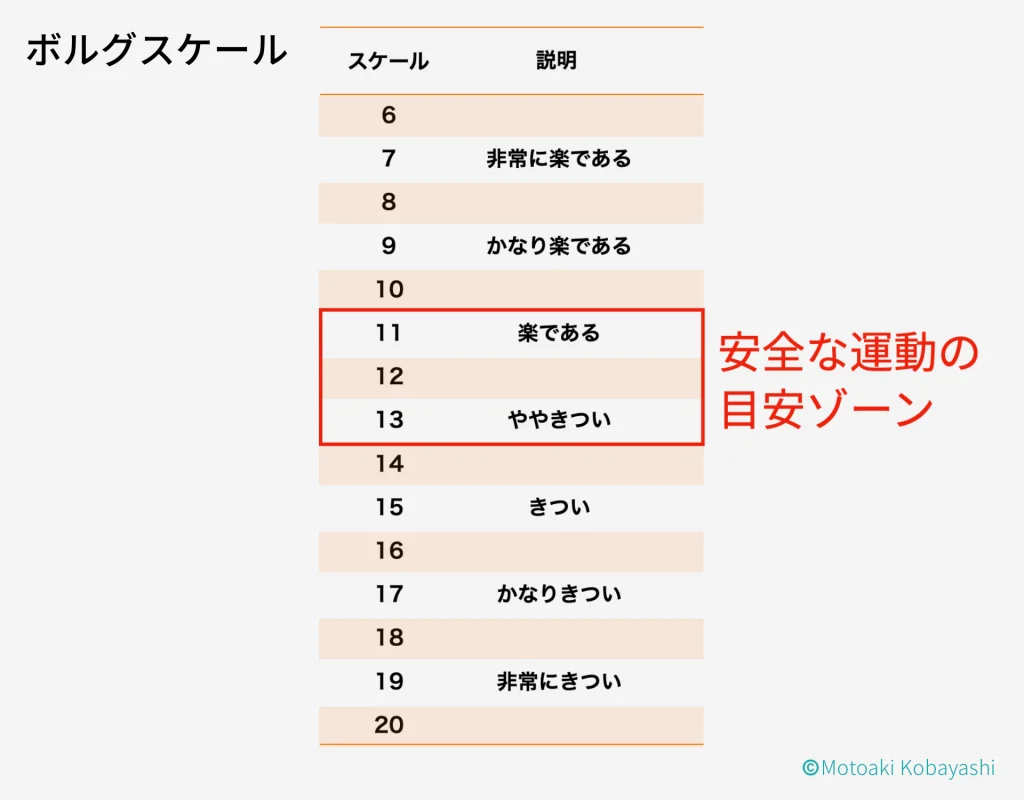

速歩のポイント

速歩のときは、「ややきつい」と感じる速さを意識してください。苦しくなるほどの速さではなく、「頑張ってるけど続けられる」程度がベストです。

この「ややきつい」は、専門的にはボルグスケール(自覚的運動強度)で13に相当します。(上の表)

無理せず、自分の体調に合わせて調整しながら行いましょう。

まとめ 歩行中の筋肉の活動

いかがでしたでしょうか?

今回は、歩行の動きを「歩行周期」に分解し、各筋肉の働きを見てきました。普段何気なく行っている「歩く」という動作も、多くの筋肉が連携してこそスムーズに行えます。

脚の筋肉をしっかり使えるようにすることは、歩行能力の維持だけでなく、疲労回復やケガ予防にもつながります。

ウォーキング後には、筋肉の柔軟性を保つストレッチも取り入れると、より快適に歩くことができます。

もし「一人で運動を始めるのは不安」という方は、パーソナルトレーナー小林素明による完全マンツーマン指導の どこでもフィット もおすすめです。

30年以上の指導歴と豊富な個人指導実績をもとに、安心して続けられる運動プログラムをご提案いたします。

ご興味がございましたら、ぜひ「どこでもフィットの体験レッスン」にお越しくださいませ。

参考文献

- 「ペリー歩行分析 正常歩行と異常歩行」 原著第2版 Perry,Jacquelinなど 著 医歯薬出版 2012年

- Chris Jarmey、野村嶬(2018)「骨格筋ハンドブック(原著第3版)」 南江堂

- Donaid A. Neumann(2018)「筋骨格系のキネシオロジー(原著第3版)」 医歯薬出版株式会社

- Shirley A.Sahrmann、竹井仁、鈴木勝(2005)「運動機能障害症候群のマネジメント理学療法評価・MSIアプローチ・ADL指導」医歯薬出版

- ※1 笹川スポーツ財団「スポーツライフに関する調査報告書」2018年

フィットネスの始め方を知りたい方へ

当メディア『大阪発!心と体を豊かにするフィットネス・どこでもフィット』では、初心者の方が簡単にフィットネスを始められる方法をご紹介しています。

運動指導歴30年以上、テレビ出演多数、1万レッスン超の実績を持つ小林素明が、専門的な知識と経験を活かして、信頼性の高い情報をお届けします。

これからフィットネスを始めたい方にぴったりの、初心者向けガイド&簡単エクササイズをご覧ください!

この記事を書いた人

小林素明 (お城好きフィットネストレーナー)

指導歴30年超、テレビ番組「ちちんぷいぷい」「大阪ほんわかテレビ」「ten.」などに出演し、専門的でわかりやすい解説が好評のフィットネストレーナー。

健康運動指導士、マッスルコンディショナー、介護予防運動トレーナーの有資格者。

2010年に大阪市でパーソナルフィットネスジム「どこでもフィット」を開業し、これまでに延べ1万回以上のパーソナルトレーニングを実施。特に50代以上の「加齢に負けない体づくり」に定評がある。

医療機関と連携した安全性の高い運動指導、企業・団体向けの腰痛予防や健康経営に関する講演も数多く行い、受講者から「わかりやすい」と高い評価を得ている。

趣味は城巡り、鉄道とグルメの旅、スポーツ観戦、80~90年代のプロレス、書店めぐり、そして焼肉。身体づくりも人生も、楽しみながら続けることを大切にしている。