【初心者向け】簡単にできる柔軟性チェック方法

フィットネストレーナーの小林素明です。

「自分の体は硬いのでしょうか?」とよくご質問をいただきます。この疑問は一見シンプルですが、実際には答えるのが難しいものです。なぜなら、体の柔らかさは部位ごとに異なるからです。

例えば太ももの裏側が硬い一方で前側は柔らかいといったケースも珍しくありません。また、個人によって硬さの感じ方や影響も大きく異なります。

筋肉が硬くなると、動きが制限されるだけでなく、関節に余分な負担がかかります。例えば、太ももの裏が硬い場合、膝を伸ばす動作が制限され、結果として腰痛や膝痛の原因になることがあります。

また、猫背や背中の丸まりといった姿勢の崩れも引き起こされることがあります。これらは放置すると日常生活に影響を及ぼすため、早めの対策が重要です。

柔軟性チェックのすすめ

これらの問題を防ぐには、自分の体のどの部分が硬くなっているのかを知り、適切なケアを行うことが大切です。そのための第一歩としておすすめなのが“柔軟性チェック”です。

フィットネストレーナーとして多くの方と向き合ってきた経験から、特に関節の痛みや日常の動作に深く関連する部位を選び、簡単に試せる柔軟性チェック方法をご用意しました。

さらに、硬さが確認された筋肉を改善するためのストレッチ方法も詳しく解説しています。無理なく取り組める内容ですので、ぜひご自身の体を知るきっかけにしてください。

最後までお読みいただき、柔軟性向上のヒントを掴んでいただけたら嬉しいです!

柔軟性チェックを始めましょう!

柔軟性チェックを始める前に

この柔軟性チェックは、他人と競争するものではありません。あくまでもご自身の体を知るためのものです。無理をして反動をつけたり、痛みを感じるまで伸ばしたりすると、関節や筋肉を痛める原因になります。心地よい範囲で行うことを心がけてください。

硬くなっている部位を柔軟にする方法のボタンを設置しています。クリックをすると硬くなっている人のためのストレッチ方法がご覧になれます。

1 背中(広背筋など)

やり方: 仰向けで腰を反らさず、両手を耳の横に伸ばして確認します。

評価法: 床に腕がついていれば適切な柔軟性です。腕が床から浮いていると柔軟性が不足しています。

柔軟性が不足している場合

硬くなっている筋肉は背中の広背筋。腕が上げにくい状態が続き、肩こりや背中の凝り、腰の凝りを引き起こす可能性があります。

2 太もも裏側(ハムストリングス)

やり方: 仰向けで片脚を曲げたまま、反対の脚を伸ばして体に引き寄せます。このとき曲げた脚が浮かないようにしてください。

評価法: 脚を引き寄せられることができれば適切な柔軟性です。脚を引き寄せることができない、膝が曲がる場合は柔軟性が不足しています。

柔軟性が不足している場合

硬くなっている筋肉は太もも裏のハムストリングス。膝が伸ばしにくくなり、腰や膝に負担がかかり腰痛や膝痛のリスクが高くなります、また、猫背姿勢の原因となります。

3 背中・腰(脊柱起立筋、大臀筋、中臀筋など)

やり方: 仰向けで両膝を曲げ、肩が床から浮かないように注意しながら膝を左右に倒します。

評価法: 肩を床につけたまま、膝を倒すことができれば適切な柔軟性です。膝が床につかない、膝を倒した時に肩が浮く場合は柔軟性が不足しています。

柔軟性が不足している場合

腰に疲労を感じやすく、腰痛のリスクが高くなっています。また捻る動作をするとギックリ腰になる可能性も高くなっています。

4 太もも前側(大腿四頭筋)

やり方: うつ伏せになり、片脚の膝を曲げて手で足首を持てるかを確認します。反対側の脚が浮かないよう注意しましょう。

評価法: 反対側の肩を浮かさず、体を真っ直ぐにして、手で足首を持つことができれば適切な柔軟性です。このときの踵とお尻の隙間は、握り拳1個以下です。足首を持つことができない場合は、柔軟性が不足しています。

柔軟性が不足している場合

硬くなっている筋肉は大腿四頭筋。膝を曲げること、しゃがむことが苦手動作です。膝や腰への負担が増えて、膝痛や腰痛を引き起こす可能性があります。

5 太もも付け根 (腸腰筋)

やり方: 仰向けになり、両手で膝を抱え込みます。

評価法: 膝を抱えた際、両肩が床につき、反対側の脚がついていると適切な柔軟性です。反対側の脚が床から浮いていると、柔軟性が不足しています。反対側の脚も同様に行いましょう。

柔軟性が不足している場合

硬くなっている筋肉は腸腰筋。腰が反りやすく、腰痛になりやすい姿勢になります。腰に負担がかかりやすくなりますので、柔軟性のストレッチを推奨します。

6 太もも内側 (内転筋群)

やり方: 床に座り、両足裏を合わせて脚を開き、その広がり具合を確認します。

評価法: 床と膝の距離が「握りこぶし2個分」であれば、適切な柔軟性です。床と膝の距離が大きい場合、左右差がある場合は柔軟性が不足しています。

柔軟性が不足している場合

硬くなっている筋肉は内転筋。骨盤の傾きやすくなり、姿勢の歪みを生じます。また、腰痛のリスクが高くなります。

7 足首の硬さチェック(下腿三頭筋)

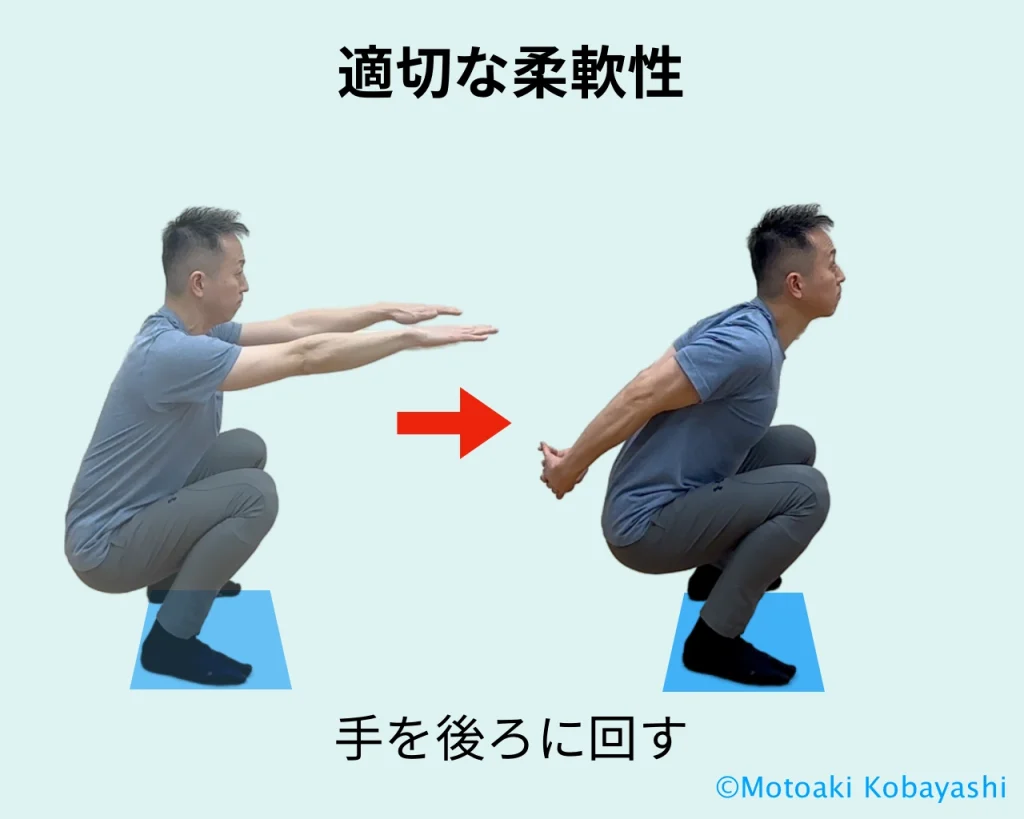

やり方: 両手を前方へ伸ばし、深くしゃがみます。

評価法: 「太ももの裏」と「ふくらはぎ」が触れるくらいしゃがめると、適切な柔軟性です。さらに腕を後ろで組むことができると、より柔軟性が適正となります。床からかかとが離れる、体が倒れてしまう場合は柔軟性が不足しています。

柔軟性が不足している場合

硬くなっている筋肉は腓腹筋やヒラメ筋の下腿三頭筋。膝痛の原因となり、捻挫もしやすくなります。また、歩行で早く疲れてしまいます。

8 肩の柔軟性

やり方: 右手を背中に回し、左の肩甲骨に届くかをチェックします。

評価法: 肩甲骨に十分に手が届けば、適切な柔軟性です。肩甲骨に手が届かない場合は、柔軟性が不足しています。

注意点: 測定中に肩に極端な痛みがある場合、棘上筋の炎症や四十肩・五十肩が推測されます。整形外科での受診をお勧めします。

柔軟性が不足している場合

硬くなっている筋肉は肩まわりの三角筋、棘上筋など。肩こりや四十肩・五十肩が起こりやすくなっています。

体が硬い人のためのやさしいストレッチ

柔軟性チェックはいかがでしたでしょうか? 「柔軟性が不足」と評価された場合、これから紹介するストレッチで柔軟な体を手に入れましょう! 硬くなっている筋肉を伸ばすことで、体が気持ちよさを感じ、体も動かしやすくなります。またストレス解消、心のリフレッシュにも効果的ですよ。

背中を柔軟性にする高めるストレッチ

間違った方法

やり方:

天井へ腕を伸ばしたまま、真横に体を倒します。腕を斜め上方へ引っ張るようなイメージで行うと、非常に効果的です。このまま、自然呼吸で20〜30秒間キープしましょう。反対側も同様に行いましょう。

- 期待できる効果: 背中スッキリ、腰痛予防、肩こり解消、体の傾き姿勢の解消

- 柔軟にする部位: 広背筋

- 回数:自然呼吸で20〜30秒間静止

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

太もも裏を柔軟にするストレッチ

やり方:

椅子に浅く座り、片脚を前方へ伸ばします。指先を足先へ向けて、前方へ移動します。この際、背中は一直線にしておきます。反対側の脚も同様に行います。

- 期待できる効果: 太もも裏スッキリ、腰痛予防、骨盤の傾き解消、猫背解消

- 柔軟にする部位: ハムストリングス

- 回数:自然呼吸で20〜30秒間静止

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

背中・腰を柔軟にするストレッチ

やり方:

仰向けになり、両手を真横に広げます。天井を見ながら、膝をゆっくり左右に倒します。できる限り、肩は浮かないようにします。

- 期待できる効果: 背中、腰スッキリ、腰痛予防

- 柔軟にする部位: 脊柱起立筋、大臀筋、中臀筋

- 回数:自然呼吸で20往復

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

太もも前面を柔軟にするストレッチ(大腿四頭筋)

やり方:

長めのタオルを準備します。足首にタオルを巻き、タオルを持ちながらうつ伏せになります。踵をお尻に近づけます。踵はお尻からはみ出さないようにしましょう。反対側の脚も同様に行います。

- 期待できる効果: 太もも前面スッキリ、腰痛予防、膝痛予防

- 柔軟にする部位: 大腿四頭筋

- 回数:自然呼吸で20〜30秒間静止

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

太もも付け根を柔軟にするストレッチ

やり方:

脚を前後に開きます。お尻を前方へ移動し、太ももの付け根を伸ばします。腰を反らさないようにしましょう。

- 期待できる効果: 太もも付け根スッキリ、反り腰解消、腰痛予防、膝痛予防

- 柔軟にする部位: 腸腰筋

- 回数:自然呼吸で20〜30秒間静止

太もも内側を柔軟にするストレッチ

やり方:

椅子に浅く腰掛け、左右の脚を広げて座ります。両手を膝の内側に軽く添え、背筋をしっかり伸ばします。その状態で、背中を丸めないように注意しながら、ゆっくりと体を左右どちらかにひねります。

ひねった方向とは反対側の膝の内側を、手でやや強めに押すと、筋肉がしっかり伸びて効果的です。ひねる際は息を止めず、自然な呼吸を心がけることでリラックスしながらストレッチができます。

- 期待できる効果: 太もも内側スッキリ、骨盤の傾き解消、腰痛予防、膝痛予防

- 柔軟にする部位: 内転筋

- 回数:自然呼吸で20〜30秒間静止

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

足首を柔軟にするストレッチ【1】腓腹筋

やり方:

両手を壁につけて、脚を前後に開きます。壁を少し手で押し、踵を床へ押します。背中を伸ばします。背中が丸くならないように注意しましょう。左右の脚を入れ替えて行いましょう。

- 期待できる効果: 足首&ふくらはぎスッキリ、膝痛予防、むくみ予防、捻挫予防

- 柔軟にする部位: 腓腹筋

- 回数:自然呼吸で20〜30秒間静止

足首を柔軟にするストレッチ【2】ヒラメ筋

やり方:

床で片足を立て、反対の脚は曲げておきます。前脚の踵はつけたままで、体重を前方へ移動します。踵が床から浮かないように注意しましょう。左右の脚を入れ替えて行いましょう。

- 期待できる効果: 足首&ふくらはぎスッキリ、膝痛予防、むくみ予防、捻挫予防

- 柔軟にする部位: ヒラメ筋(下腿三頭筋)

- 回数:自然呼吸で20〜30秒間静止

肩の柔軟ストレッチ

やり方:

背中でタオルの両端を手で持ちます。痛みのない範囲で、3秒間かけてタオルを上に引きます。次に3秒間かけてタオルを下に引きます。徐々に柔らかくなります。右手と左手を入れ替えて行いましょう。

- 期待できる効果: 肩スッキリ、肩こり解消、四十肩・五十肩の予防

- 柔軟にする部位: 三角筋、棘上筋、上腕三頭筋など

- 回数:自然呼吸で20往復行います

まとめ 簡単にできる体の柔らかさチェック方法

いかがでしたでしょうか? 柔軟性を正しく確認するには、体の各部位を丁寧にチェックすることが大切です。

自分では柔らかいと思っていても、実は動かしやすい方向ばかり使っていて、ほかの部位が硬くなっていることも珍しくありません。

また、柔軟性が高すぎる場合には、関節を安定させる力が弱くなり、脱臼などのリスクが高まることも。「ただ柔らかければいい」というわけではなく、バランスのとれた柔軟性を保つことが、健康な体づくりのポイントになります。

今回のチェックで硬さを感じた部位があった方は、無理なく続けられるストレッチを日常に取り入れてみてください。続けることで、体が軽く感じられたり、腰痛・膝痛・肩こりといった不調が和らぎやすくなります。

柔軟性の状態をより正確に知りたい方へ

「体が硬いけど、運動を始めても大丈夫だろうか」

「最近、動きにくさを感じるけれど、何が原因か分からない」

このように感じた方には、柔軟性チェックサービスをおすすめします。

プロトレーナーの小林素明が、マンツーマンであなたの柔軟性をしっかりとチェックします。柔軟性をきちんと把握することで、体を無理なく動かすためのヒントが見えてきます。

また、どの部分に硬さがあるかを知ることは、腰痛や肩こりの予防・改善にもつながります。

ストレッチや運動を安心して始めたい方、体の状態を見直したい方にとって、大切な一歩になるはずです。

参考文献

- リーダ・マレック、川上康雄(2025)「サイエンス・オブ・ストレッチ」西東社

- 林典雄(2018)「運動器疾患の機能解剖学に基づく評価と解釈」運動と医学の出版社

- 松平浩、松下克志(2013)「英国医師会 腰痛・頚部痛ガイド 」医道の日本社

- ブランディーヌ・カレ・ジェルマン(2009)「新 動きの解剖学」科学新聞社出版局

運動初心者でも安心 50代からの体に寄り添う、腰・膝ケアも充実の『どこでもフィット』

フィットネス塾「どこでもフィット」では、50代・60代のお客様が安心して取り組める個別のプログラムをご提供しています。

- 最近、疲れやすくなった

- 膝や腰に不安がある

- 将来、元気に動けるか心配…

そんなお悩みに、専門的な知識と実績30年以上の指導歴を持つ健康運動指導士・小林素明が、マンツーマンで丁寧にサポートします。

運動が初めての方でも大丈夫です。体力や症状に応じて無理なく続けられる、膝・腰ケアにも対応したプログラムで、あなた様の「これからの体」を守ります。

まずは体験レッスンで、現在の体の状態を知ることから始めませんか?

どこでもフィットの体験レッスンは、「今の自分にできること」を少しずつ見つけたい方にとっても、安心してご参加いただける内容です。ご興味があれば、ぜひ一度体験レッスンをご利用ください。

フィットネスの始め方を知りたい方へ

当メディア『大阪発!心と体を豊かにするフィットネス・どこでもフィット』では、初心者の方が簡単にフィットネスを始められる方法をご紹介しています。

運動指導歴30年以上、テレビ出演多数、1万レッスン超の実績を持つ小林素明が、専門的な知識と経験を活かして、信頼性の高い情報をお届けします。

これからフィットネスを始めたい方にぴったりの、初心者向けガイド&簡単エクササイズをご覧ください!

この記事を書いた人

小林素明 (お城好きフィットネストレーナー)

テレビ番組「ちちんぷいぷい」「大阪ほんわかテレビ」「ten.」などに出演し、専門的でわかりやすい解説が好評のフィットネストレーナー。

健康運動指導士の有資格者であり、指導歴は30年以上。2010年に大阪市でパーソナルフィットネスジム「どこでもフィット」を開業し、これまでに延べ1万回以上のパーソナルトレーニングを実施。特に50代以上の「加齢に負けない体づくり」に定評がある。

医療機関と連携した安全性の高い運動指導、企業・団体向けの腰痛予防や健康経営に関する講演も数多く行い、受講者の98%から「わかりやすい」と高い評価を得ている。

趣味は城巡り、鉄道とグルメの旅、スポーツ観戦、80~90年代のプロレス、書店めぐり、そして焼肉。身体づくりも人生も、楽しみながら続けることを大切にしている。

- 小林素明の詳しいプロフィール・テレビ出演実績はこちら

- 小林素明への講演のご依頼はこちら

- お仕事のご依頼、お問い合わせはこちら