足底腱膜炎を解消する効果的なストレッチ法 パーソナルトレーナーが解説

大阪のパーソナルトレーナー小林素明です。

朝起きたときやランニング後に踵や足の裏が痛むことはありませんか? これらの痛みは『足底腱膜炎(そくていけんまくえん)』という症状かもしれません。

足底腱膜炎は、40代から60代の方、立ち仕事が多い方、そしてランナーに多く見られるスポーツ障害です。足底腱膜は、足の裏にある厚い組織で、足のアーチを支えています。この腱膜が過剰に使われたり、適切なケアが不足すると炎症が起こり、痛みが生じることがあります。

この記事では足底腱膜炎に関する基本情報から、痛みを予防するための具体的なストレッチの方法までを分かりやすく解説します。

この記事でわかること

- 足底腱膜とは?

足底腱膜の役割や構造について詳しく解説し、痛みの原因となる部位について理解します。 - 足底腱膜炎の症状と原因

足底腱膜炎の主な症状やその原因について説明し、どのような状況で痛みが起こるのかを具体的に紹介します。 - 効果的な予防ストレッチとケア方法

足底腱膜炎の予防や改善に役立つストレッチや、日常生活でできるケア方法を紹介。お風呂でのケア方法や、効果倍増のテクニックも合わせてご提案します。

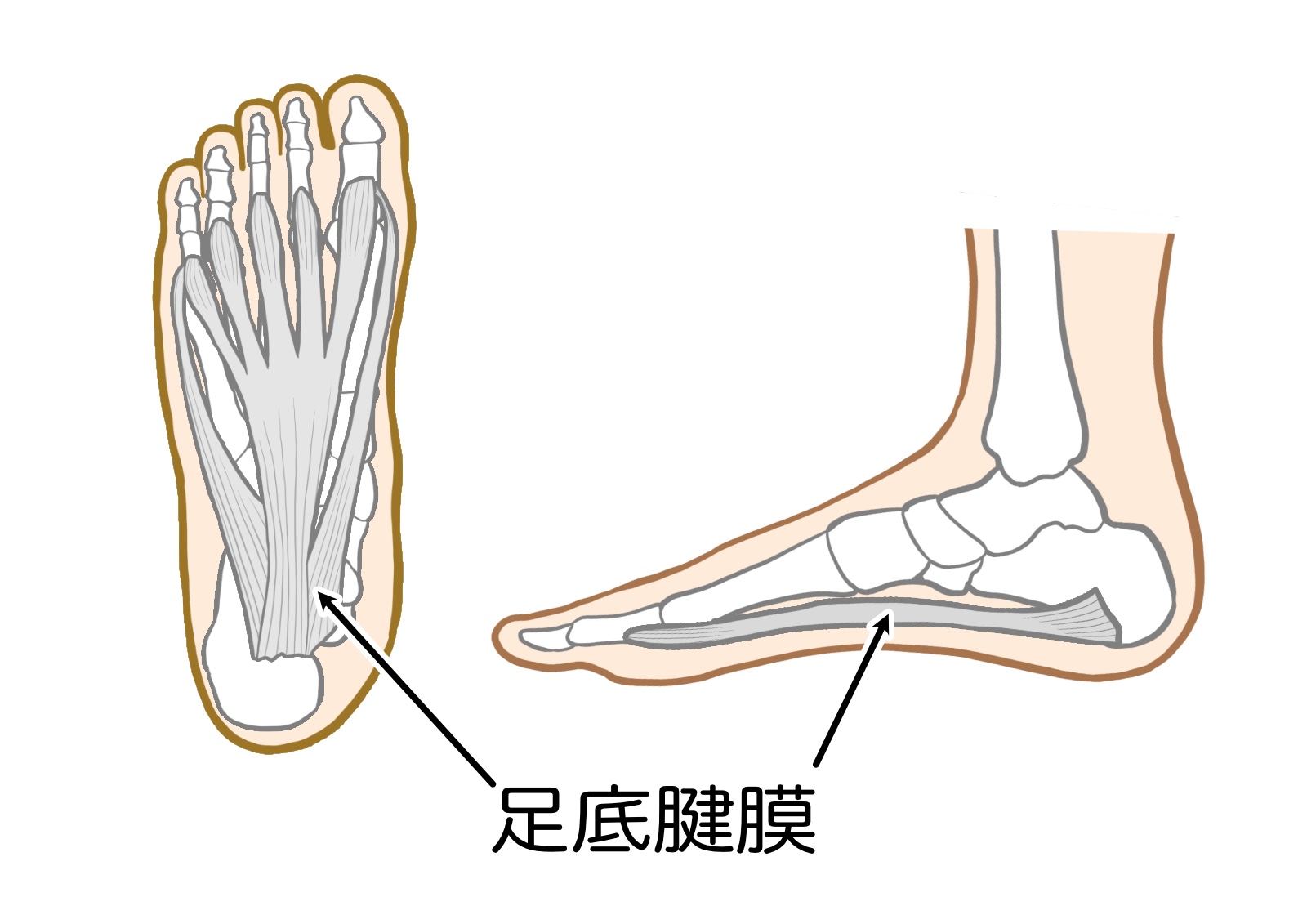

足底腱膜とは?

足底腱膜(そくていけんまく)は、かかとの骨から足の指のつけ根まで、足の裏を縦に走っている丈夫なすじのような膜です。分厚くて強いこの膜は、「足の土踏まず」をしっかりと支えています。

歩いたり立ったりするとき、私たちの足には体重の何倍もの力がかかります。足底腱膜はその衝撃を吸収し、足の裏の組織を守ってくれるクッションのような役割を果たしています。つまり、立つ・歩く・走るといった日常の動作を支える、なくてはならない存在です。

ところが、年齢を重ねると筋力の低下や柔軟性の不足から、足底腱膜にかかる負担が増えてしまいます。長時間の立ち仕事、急な運動、合わない靴などが重なると、炎症が起きやすくなります。

足底腱膜炎の症状とは?—痛みの特徴と見分け方

足底腱膜炎は、足の裏にある「足底腱膜(そくていけんまく)」というすじが、かかとのあたりで炎症を起こし、痛みが出る症状です。 すじの真ん中や、足の指の付け根あたりでも痛みが出ることがあります。また足裏が硬くなっている感覚や、歩行時に足裏に違和感も生じることがあります。

歩いたあとや走ったあと、長く立ちっぱなしでいると、痛みが強くなることがあります。とくに朝、目が覚めてからの「最初の一歩」で、かかとにズキッとした痛みを感じる方が多いです。

朝に痛みが出やすい理由は、寝ているあいだは筋肉や関節、足の裏のすじがほとんど動かないためです。動かない時間が長いと、血の流れが悪くなり、足の裏もかたくなりやすくなるからです。

足底腱膜炎の原因とは?—主なリスク要因と発症メカニズム

足底腱膜炎の主な原因の一つは、長年、足底腱膜に過度なストレスがかかることです。そのため、長時間のランニングや歩行、立ち仕事などは注意が必要です。

その他にも

- 足首の柔軟性が低下している

- 体重が増えてきた、過体重の人

- 扁平足(足アーチの低下)、土踏まずが高い

- クッション性の低い靴、自分に合っていない靴

- 足の筋力不足

などが、足底腱膜炎のリスクとしてあげられます。

また、足底腱膜炎は40〜60代の方に多いことも特徴です。思い当たる人は、これから紹介する足底腱膜炎の痛みを和らげるストレッチを一緒に試してみましょう!

足底腱膜炎を予防するストレッチ法—効果的なエクササイズ紹介

足底腱膜炎を防ぐには、足の裏だけでなく、ふくらはぎの筋肉をしっかり伸ばすことが大切です。その理由は、足の裏にある「足底腱膜(そくていけんまく)」が、アキレス腱を通じてふくらはぎの筋肉とつながっているからです。

さらに、ふくらはぎの筋肉は太ももの裏や背中の筋肉とも関係があります。上記のイラストのように体の背面にある筋肉は、ひと続きのラインでつながって動いています。

※この筋肉のつながりは、専門的には「スーパーフィシャル・バックライン(SBL)」と呼ばれています。

足の裏だけをケアするよりも、関係している筋肉全体をほぐしたほうが、よりよい予防や改善につながります。ふくらはぎを柔らかく保つことで、かかとへの負担も減り、足底腱膜炎になりにくくなります。

また、このようなストレッチは、腰やひざの痛みを防ぐ効果も期待できます。毎日の習慣として、無理のない範囲で少しずつ取り入れてみましょう。

徒手 足底筋膜ストレッチ

伸ばす部位:足底(足底筋膜)

エクササイズの方法:

- 片足を太ももの上にのせます

- 踵(かかと)と足の指の付け根をサポートします

- 踵と足の指の付け根を間を広げます。(足底腱膜が伸びます)

回数:自然呼吸で20〜30秒間静止

足底テニスボール転がし

エクササイズの方法:

- テニスボールを足の裏に置き、椅子に座ります。

- 足の裏のテニスボールを上下に転がし、足底腱膜をリラックスさせます。(20往復)

- 足の裏のテニスボールを左右に転がし、足底腱膜をリラックスさせます。(20往復)

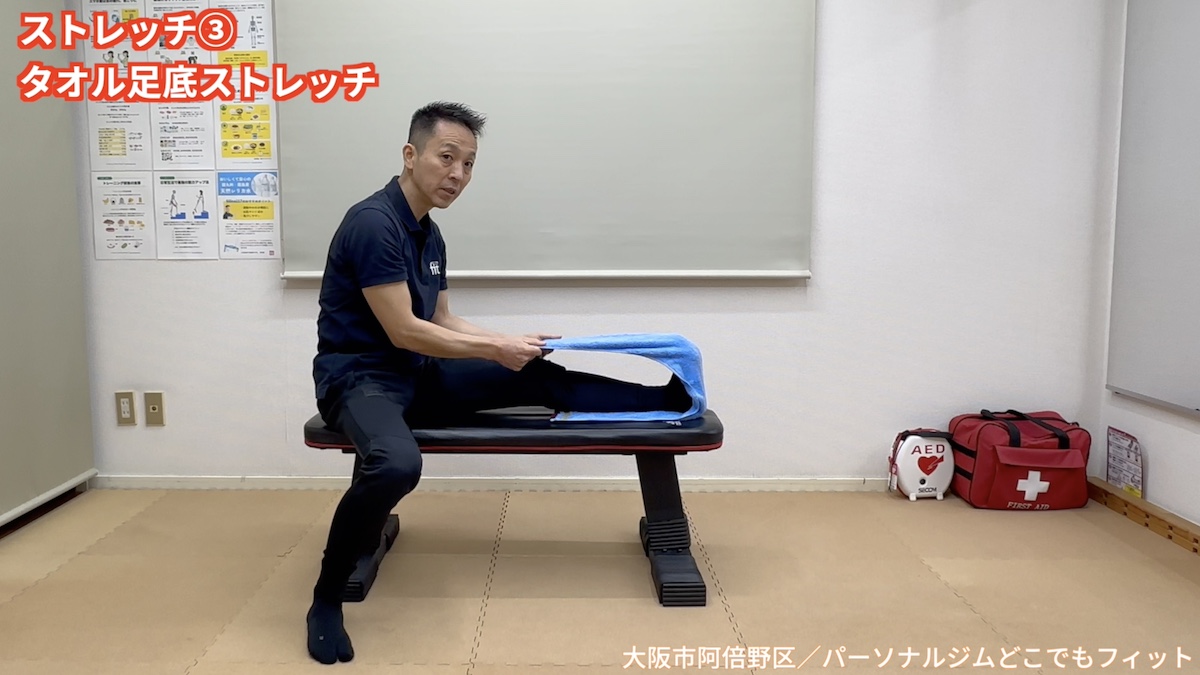

タオル足底ストレッチ【おすすめ】

伸ばす部位:足底(足底筋膜)、ふくらはぎ(腓腹筋)、太ももウラ(ハムストリングス)

エクササイズの方法:

- 長めのタオルをふくらはぎ、踵、つま先へクルッと回します。

- 両手で左右均等にタオルを持ちます。

- 膝は伸ばしたまま、タオルを手前に引きます。(ふくらはぎ、足底腱膜が伸びます)

- 反対の脚も同様に行います。

回数:自然呼吸で20〜30秒間静止

足底・正座ストレッチ

伸ばす部位:足底(足底筋膜)、ふくらはぎ(腓腹筋)

エクササイズの方法:

- つま先立ちで、四つん這いになります。

- 床をつたわりながら、足の裏が気持ちよく伸びる位置で静止します。

回数:自然呼吸で20〜30秒間静止

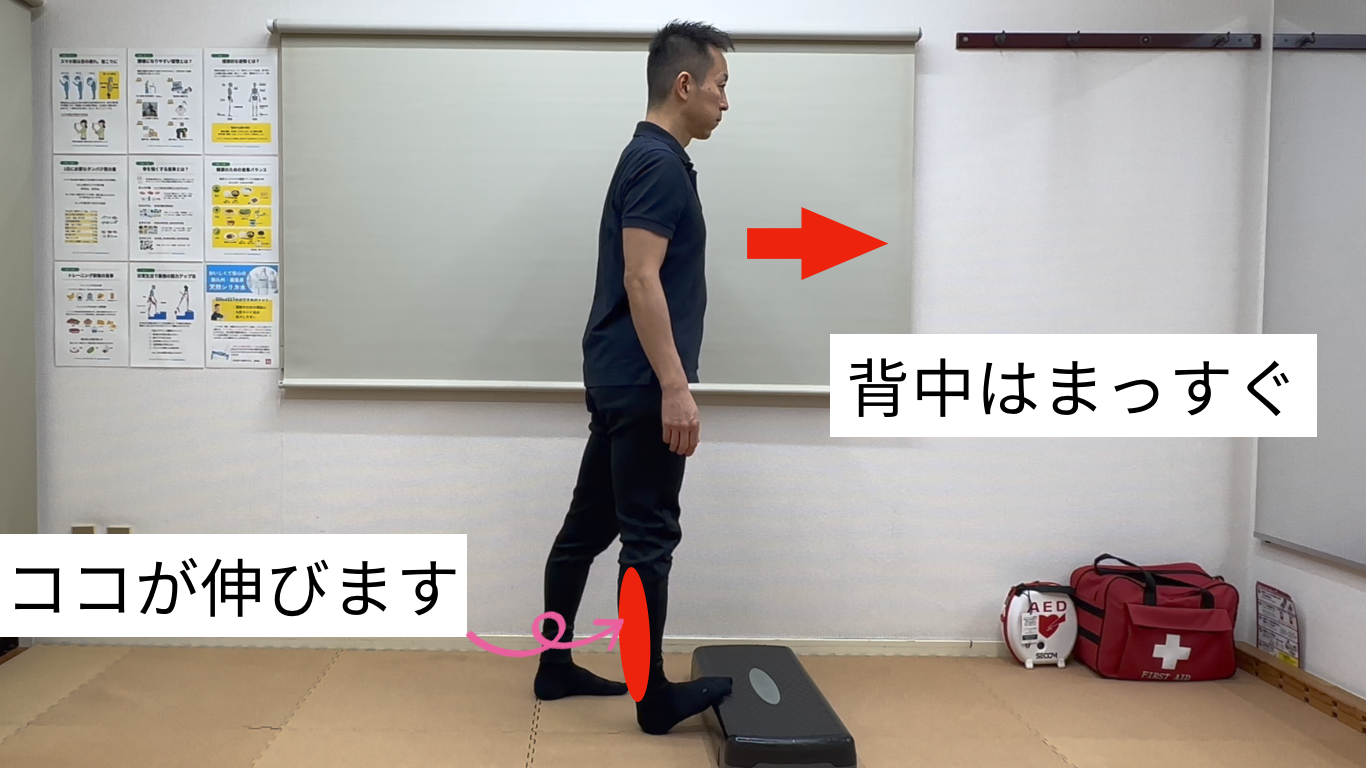

立位ふくらはぎ伸ばし【おすすめ】

伸ばす部位:ふくらはぎ(腓腹筋)

エクササイズの方法:

- 片足を半歩前にして、つま先を壁もしくは段差のあるところにあてます。

- 背中と膝を伸ばし、体重を前方へ移動します。(ふくらはぎが伸びます)

- 反対の足も同様に行います。

回数:自然呼吸で20〜30秒間静止

足首から太もも裏伸ばし ストレッチングボード

伸ばす部位:ふくらはぎ(腓腹筋)、太ももウラ(ハムストリングス)

エクササイズの方法:

- ストレッチングボードの上に立ちます。(背中がまっすぐに伸びるようにボードの傾斜を設定します)

- 立ったまま自然呼吸で20秒間静止します。※ふくらはぎが伸びます

- できる範囲で体を曲げて、自然呼吸で10〜20秒間静止します。(前屈)※太ももウラか〜ふくらはぎが伸びます

- ゆっくりと元の位置に戻ります。

ストレッチングボードは膝痛や腰痛改善にも効果的です。ストレッチングボードの詳しいやり方はこちらの記事をご覧くださいませ。

座位 片足伸ばしストレッチ

伸ばす部位:ふくらはぎ(腓腹筋)、太ももウラ(ハムストリングス)

エクササイズの方法:

- 椅子に座り、片足を前方へ伸ばします。

- 伸ばした足のつま先は天井へ向けます。

- 両手を伸ばし、足先の方向へ上体を移動させます。※背中は伸ばしたまま

- 自然呼吸で20〜30秒間静止します。

- 反対の足も同様に行います。

【関連記事】ストレッチングの正しい基礎知識!ストレッチングの科学

足底腱膜炎の解説動画—症状と対策がよくわかる視覚ガイド

お風呂で足底腱膜炎予防—効果倍増のリラックスケア方法

足底腱膜炎の予防は、日々の足の疲労蓄積を回避することも大切です。立ち仕事が多い場合には途中で休憩を入れる、ランニングをされる方であれば、練習頻度や走行距離の見直しが必要です。

何といっても、日々の入浴は欠かせません。お風呂の三大効果である水圧で全身マッサージ効果、温熱でリラックス効果、浮力で全身の緊張をほぐすという効果が得られます。

あわせて読みたい関連記事

まとめ:足底腱膜炎予防のためのストレッチとケア方法

足底腱膜炎は、気づかないうちに進行しやすい炎症のひとつです。足の裏の疲れは、毎日の生活の中で少しずつたまっていきます。だからこそ、日ごろからのケアがとても大切です。

今回ご紹介したストレッチは、無理のない範囲で少しずつ行うことが効果的です。毎日の習慣に取り入れて、足の負担を減らしていきましょう。ただし、ストレッチをしても痛みが続く、または強くなるような場合は、無理をせず、早めに専門の医師に相談してください。

運動初心者でも安心 50代からの体に寄り添う、腰・膝ケアも充実の『どこでもフィット』

フィットネス塾「どこでもフィット」では、50代・60代のお客様が安心して取り組める個別のプログラムをご提供しています。

- 最近、疲れやすくなった

- 膝や腰に不安がある

- 将来、元気に動けるか心配…

そんなお悩みに、専門的な知識と実績30年以上の指導歴を持つ健康運動指導士・小林素明が、マンツーマンで丁寧にサポートします。

運動が初めての方でも大丈夫です。体力や症状に応じて無理なく続けられる、膝・腰ケアにも対応したプログラムで、あなた様の「これからの体」を守ります。

まずは体験レッスンで、現在の体の状態を知ることから始めませんか?

どこでもフィットの体験レッスンは、「今の自分にできること」を少しずつ見つけたい方にとっても、安心してご参加いただける内容です。ご興味があれば、ぜひ一度体験レッスンをご利用ください。

参考文献

- トーマス・W・マイヤース「アナトミー・トレーイン第3版」医学書院

- 阿岸祐幸(2013)「入浴事典」東京堂出版

- 塩田清二・竹ノ谷文子(2014)「スポーツアナトミー 人体解剖生理学」丸善出版株式会社

- 広瀬統一、泉重樹、上松大輔、笠原政志(2019)「アスレティックトレーニング学」文公堂

- Jari Ylinen、泉 秀幸(2010)「ストレッチングセラピー」医道の日本社

フィットネスの始め方を知りたい方へ

当メディア『大阪発!心と体を豊かにするフィットネス・どこでもフィット』では、初心者の方が簡単にフィットネスを始められる方法をご紹介しています。

運動指導歴30年以上、テレビ出演多数、1万レッスン超の実績を持つ小林素明が、専門的な知識と経験を活かして、信頼性の高い情報をお届けします。

これからフィットネスを始めたい方にぴったりの、初心者向けガイド&簡単エクササイズをご覧ください!

この記事を書いた人

小林素明 (お城好きフィットネストレーナー)

指導歴30年超、テレビ番組「ちちんぷいぷい」「大阪ほんわかテレビ」「ten.」などに出演し、専門的でわかりやすい解説が好評のフィットネストレーナー。

健康運動指導士、マッスルコンディショナー、介護予防運動トレーナーの有資格者。

2010年に大阪市でパーソナルフィットネスジム「どこでもフィット」を開業し、これまでに延べ1万回以上のパーソナルトレーニングを実施。特に50代以上の「加齢に負けない体づくり」に定評がある。

医療機関と連携した安全性の高い運動指導、企業・団体向けの腰痛予防や健康経営に関する講演も数多く行い、受講者から「わかりやすい」と高い評価を得ている。

趣味は城巡り、鉄道とグルメの旅、スポーツ観戦、80~90年代のプロレス、書店めぐり、そして焼肉。身体づくりも人生も、楽しみながら続けることを大切にしている。