【必見】歩くスピードを取り戻す!自宅でできる簡単エクササイズ

パーソナルトレーナーの小林素明です。

「歩くのが遅くなった気がする…」

「以前より疲れやすい…」

そんな小さな変化を感じていませんか?

歩くスピードの低下は、単に脚の筋力が弱ったからだけではありません。体の硬さやバランス機能の低下も関係しています。

そのままにしておくと、外出がおっくうになったり、日常生活に不便を感じることも増えてしまいます。

しかし、ご安心ください。歩く力は年齢に関わらず、正しい運動で取り戻すことができます。今回は、自宅でできるシンプルなエクササイズを紹介します。

歩くスピード、落ちていませんか?セルフチェック

最近の体の変化を振り返ってみましょう。次の項目に当てはまるものはありませんか?

- 運動不足を感じることが多くなった

- 1日の歩数が平均3,000歩以下である

- 以前よりも長く歩くと疲れやすい

- 階段の上り下りがつらく感じる

- 人と一緒に歩くと遅れがちになる

- 外出の機会が減ってきた

2つ以上当てはまる場合、歩くスピードや体力が低下しているサインかもしれません。

次に紹介する 「3つの自己テスト」 で、筋力・バランス力・柔軟性のどこに弱さがあるかを確認してみましょう。

3つの自己テスト

では、歩くスピードに関係する運動テストを試してみましょう。

このテストは、あくまで 現在の体の状態を確認するためのもの です。無理をせず、自分のペースで行うことを心がけましょう。

1 柔軟性チェック

柔軟性テスト【1】太もも裏(ハムストリングス)

やり方:

- 片脚を曲げて、反対側の脚は伸ばします。

- 両手で伸ばしている脚を支え、体に引き寄せます

- このとき曲げた脚が浮かないようにします。

- 反対側の脚も同様に行います。

評価法: 脚を引き寄せられることができれば適切な柔軟性です。脚を引き寄せることができない、膝が曲がる場合は柔軟性が不足しています。

柔軟性テスト【2】太もも付け根(腸腰筋)

やり方:

- 仰向けになり、両足を伸ばします。

- 片足を曲げて、両手で膝を抱え込みます。

- 反対側の脚も同様に行いましょう。

評価法: 膝を抱えた際、「両肩が床につく」「反対側の脚がついている」と適切な柔軟性です。反対側の脚が床から浮いていると、柔軟性が不足しています。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

2 バランスチェック

やり方:

- 両手を腰に当てて、まっすぐに立ちます。

- ゆっくりと片脚をあげて、片足立ちになります。

- 太ももが床と並行になった時点で、3秒間静止します。

- 反対側も同様に行います。

評価法: 腿上げをした後、5秒間静止できると適正な脚力です。

腿をあげる高さが低い。体が後方や横に傾いたり、足元が動くと筋力不足になります。

参考)体が横に傾く場合はお尻の中臀筋、後方へ傾く場合はお尻の大臀筋の弱さが考えられます。

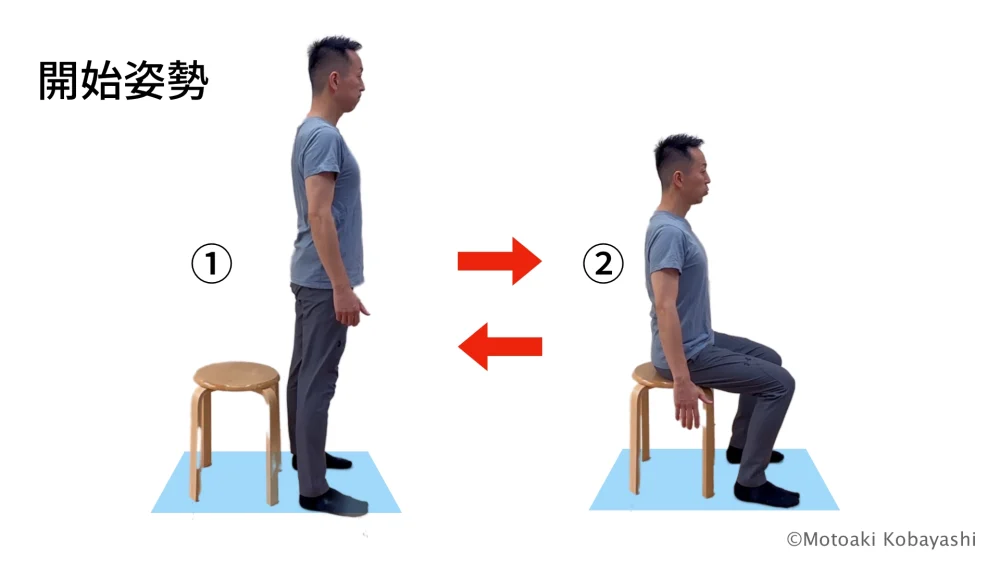

3 脚力テスト

やり方:

- 両手は体の横、足は肩幅よりやや広めに構えます

- 椅子に座ります。

- 姿勢を保持しながら繰り返します。

- 椅子にドスンと座らないようにしてください。(お尻、腰を痛めます)

- はじめに練習を行います(自分のペースで5回実施)

- テストでは、10回の繰り返しにかかった「時間」を測定します。

評価の目安:

男性

| 年齢 | 脚力が低下している目安 |

|---|---|

| 40代以下 | 11秒以上 |

| 50代 | 13秒以上 |

| 60代 | 14秒以上 |

| 70代以上 | 18秒以上 |

女性

| 年齢 | 脚力が低下している目安 |

|---|---|

| 40代以下 | 11秒以上 |

| 50代 | 13秒以上 |

| 60代 | 17秒以上 |

| 70代以上 | 21秒以上 |

なぜ歩くスピードが落ちるのか?

先ほどのチェックリストや3つの自己テストをもとに、歩くスピードが落ちる主な原因を整理します。歩くスピードが低下する要因は、大きく分けて以下の3つです。

- 柔軟性の低下

- バランス力の低下

- 筋力の低下

今から、順番に説明をします。

1 柔軟性の低下

歩く動作には、筋力だけでなく 関節を自由に動かす柔軟性 が欠かせません。特に歩行に大きく関わるのは、太ももの裏(ハムストリングス) と 太ももの付け根(腸腰筋) の柔軟性です。

柔軟性が低下すると、歩幅に影響が出て、歩くスピードが落ちてしまいます。

太ももの裏(ハムストリングス)の硬さ

脚を前後に動かすとき、前足は前方へ振り出されます。このとき太ももの裏が硬いと、膝を十分に前に伸ばせず、歩幅が小さくなります。

太ももの付け根(腸腰筋)の硬さ

後ろ足は地面を蹴る動作を担当します。太ももの付け根が硬いと後方に蹴り出せず、こちらも歩幅が狭くなります。

2 バランス力の低下

歩くときは、 片足で体を支えながら前に進む動作を繰り返しをしています。左右の脚を交互に前後に出して歩くため、片方の脚のバランスが崩れると歩幅が狭くなります。

その結果、無意識にブレーキをかけながら歩くようになり、歩くスピードも徐々に遅くなってしまうのです。

歩行の安定に欠かせないお尻の筋肉(中臀筋)

歩行時のバランスに重要な筋肉のひとつが、お尻の中臀筋(ちゅうでんきん) です。中臀筋が弱まると、骨盤が傾きやすくなり、まっすぐ立つことや安定した歩行が難しくなります。

また、骨盤の傾きは膝や腰にも負担をかけ、歩き方に大きな影響を与えます。

3 筋力の低下

歩くスピードには、下半身の筋力が大きく影響します。筋力は30代から徐々に低下し始め、50代以降になるとその低下がより顕著になります。

特に下半身の筋力の衰えは目立ち、年齢を重ねるほど「歩くのが遅くなった」と感じやすくなるのです。

歩行に関わる筋肉は多くあります。代表的なものは次の通りです。

- 太もも前面「大腿四頭筋(だいたいしとうきん)」

- 太もも後面「ハムストリングス」

- お尻「中臀筋(ちゅうでんきん)、大臀筋(だいでんきん)」

- 太ももの付け根「腸腰筋(ちょうようきん)」

- ふくらはぎ「下腿三頭筋(かたいさんとうきん)」

- すね「前脛骨筋(ぜんけいこつきん)」

これらの筋肉は、加齢や運動不足によって筋力が低下しやすく、歩幅が狭くなり、歩行スピードの低下につながります。

日常生活での動作や歩く姿勢に影響を与えるため、筋力を維持・強化することが歩行の安定やスピード維持に欠かせません。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

4 持久力の低下

1日の平均歩数が3,000歩以下になると、歩くために必要な持久力が不足しやすくなります。

持久力が低下すると、心臓や肺の働きが弱まり、歩行中に息切れが起こりやすくなります。その結果、自然と歩くスピードが遅くなってしまいます。

持久力は年齢とともに少しずつ低下しますので、以前より歩くのが遅くなったと感じる方も少なくありません。

また、心臓病や糖尿病などの生活習慣病の予防のためにも、1日の歩数を増やすことが望まれます。

歩く力を取り戻すために

ここまでで、歩くスピードが落ちる原因には 柔軟性の低下、バランス力の低下、筋力の低下 があることが分かりました。幸いなことに、これらは年齢に関わらず改善することができます。

次は、自宅で簡単にできる 歩くスピードを取り戻すエクササイズ をご紹介します。

- 柔軟性を高めるストレッチ

- バランス力を養うトレーニング

- 下半身の筋力を鍛える運動

どれも特別な器具は不要で、毎日少しずつ続けるだけで、歩く力や歩幅が改善し、体が軽く感じられるようになります。

まずは、自分の体の状態に合ったエクササイズから始めてみましょう。

歩行スピードを取り戻す!自宅エクササイズ

1 太もも裏(ハムストリングス)伸ばし

期待できる効果:歩幅を広げる、腰痛・ひざ痛予防、骨盤の傾き解消

やり方

- 椅子に座り、片脚を前方へ伸ばします

- 伸ばした脚の「つま先」を天井へ向けます

- 背中を伸ばし、指先を足先に近づけます

- 太もも裏〜ふくらはぎの筋肉が気持ちよく伸びたところで静止します

- 自然呼吸で20〜30秒間静止します。

- 反対側も同様に行います

注意:背中が丸くならないようにします。

2 太もも付け根(腸腰筋)伸ばし

期待できる効果:歩幅を広げる、腰痛予防、反り腰改善

やり方

- 脚を前後に開きます(腰を反らさないようにします)

- お尻を前方へ移動します

- 太ももの付け根に伸びを感じます

- 自然呼吸で、20〜30秒間静止します。

- 反対側も同様に行います

ポイント

- 背中を丸めないようにします

- 腰を反らさないようにしましょう

3 足首伸ばし(下腿三頭筋)

期待できる効果:歩行時の疲労軽減、膝痛予防、捻挫予防、むくみ解消

やり方

- 壁に手を当てて、脚を前後に開きます

- 背中を真っ直ぐにして、後ろ足の踵を床に押し付けます

- ふくらはぎに伸びを感じます

- 自然呼吸で、20〜30秒間静止します。

- 反対側も同様に行います

ポイント

- 背中を丸めないようにします

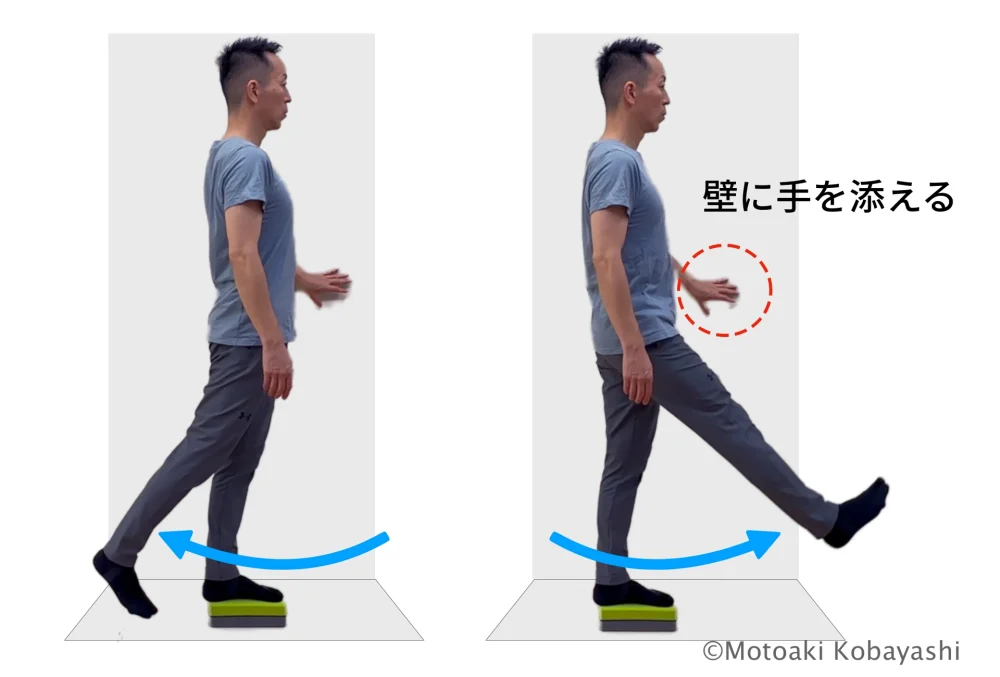

4 片足バランス・歩行スイング【おすすめ】

期待できる効果:歩行時の体の安定力アップ、脚力アップ

やり方

- 高さ10センチほどのブロック(もしくは段差)の上に立ちます。

- 【転倒予防のため】壁に手を添えます

- 目線を前方へ向けて、背中を真っ直ぐにします。

- 片足を宙に浮かせて、脚を前後に動かします

- 自然呼吸で、10〜20往復行います。

- 反対側も同様に行います

ポイント

- 背中を丸めないようにします

- 体が揺れるようであれば中断し、再度行います

レベルアップ編

手を添えながら運動が軽々できるようになれば、次のステップへ進みます。両手を腰に手を当てて、前後にスイングをします。

安全のため、姿勢が崩れた時点で終了してください。

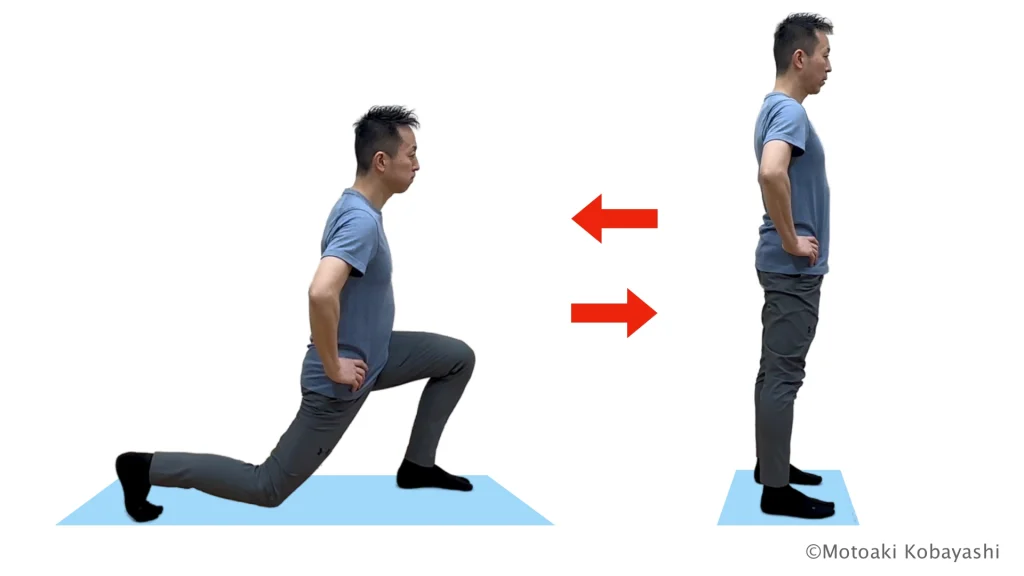

5 バックランジ【脚力アップ/難易度高い】

期待できる効果:歩幅を広げる、推進力アップ、脚力アップ

やり方

- 肩幅に足を広げ、背中を伸ばします(両手は腰に当てます)

- 息を吸いながら、前後に脚を広げて、しゃがみます

- 息を吐きながら、後ろ足で床を押し、元の位置へ戻ります。

- 反対の脚も同様に行います。

- 左右交互に合計20回行います

ポイント

- 背中を丸めないようにします

- しゃがんだとき、つま先と膝の向きを正面に向けておきます

脚力が不安定な場合、膝が内側に入る「ニーイン、トゥアウト」の現象が起こります。これは膝を痛める原因となりますので注意をしてください。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

6 カーフレイズ(キック力アップ)

期待できる効果:推進力(キック力)アップ、姿勢保持力アップ

やり方

- 肩幅に足を広げ、背中を伸ばします(両手は腰に当てます)

- 息を吸いながら、踵を床から上げます

- 息を吐きながら、元の位置へ戻ります。

- 姿勢を保持しながら、20回連続で行います

ポイント

- 背中を丸めないようにします

- 踵を上げたときに体がブレないようにします

- 慣れない間は、壁を持って行いましょう

1日の歩数を無理なく増やす方法

健康維持のために必要な歩数は、厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」によると、一般の方は 1日8,000歩、65歳以上の方は 1日6,000歩 が推奨されています。

しかし、現在 1日3,000歩以下 の方がいきなり倍以上の距離を歩くのは大変です。疲労がたまり、膝や腰を痛めるリスクもあります。

そこでおすすめなのが、現在の歩数に1,000歩プラスする習慣 です。1,000歩はおよそ 10分の歩行 に相当します。

例えば、自宅や職場から 5分ほど歩く場所に行くだけで、往復10分の歩行になります。これなら明日からでも無理なく始められます。

この習慣を続けることで、自然と体力が向上し、生活習慣病の予防にもつながります。気が付けば、少しずつ1日8,000歩に近づいていることでしょう。

歩数の管理には、スマートフォンのアプリや標準機能を活用すると便利です。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

歩行スピードの低下には、中臀筋をはじめとした脚の筋力やバランス機能が大きく関わっています。今回ご紹介した運動テストやエクササイズは、現在の状態を知り、少しずつ歩行力を取り戻していくための第一歩になります。

大切なのは、無理のない範囲で継続して取り組むことです。もし「一人で運動を始めるのは不安」と感じられる方は、完全マンツーマン指導の どこでもフィット をご検討ください。

30年以上の指導歴、テレビ出演多数、そして1万回以上の個人指導実績をもつパーソナルトレーナー小林素明が、安心して続けられる運動プログラムをご提案いたします。

ご興味がございましたら、ぜひ体験レッスンにお越しください。

参考文献

- 健康長寿ネット「脚筋力の測定方法・イス座り立ちテスト」公益財団法人長寿科学振興財団

- 「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」厚生労働省

- 広瀬統一、泉重樹、上松大輔、笠原政志(2019)「アスレティックトレーニング学」文公堂

- 畠中泰彦(2018)「理学療法のための 筋力トレーニングと運動学習~動作分析から始める根拠にもとづく運動療法」羊土社

フィットネスの始め方を知りたい方へ

当メディア『大阪発!心と体を豊かにするフィットネス・どこでもフィット』では、初心者の方が簡単にフィットネスを始められる方法をご紹介しています。

運動指導歴30年以上、テレビ出演多数、1万レッスン超の実績を持つ小林素明が、専門的な知識と経験を活かして、信頼性の高い情報をお届けします。

これからフィットネスを始めたい方にぴったりの、初心者向けガイド&簡単エクササイズをご覧ください!

この記事を書いた人

小林素明 (お城好きフィットネストレーナー)

指導歴30年超、テレビ番組「ちちんぷいぷい」「大阪ほんわかテレビ」「ten.」などに出演し、専門的でわかりやすい解説が好評のフィットネストレーナー。

健康運動指導士、マッスルコンディショナー、介護予防運動トレーナーの有資格者。

2010年に大阪市でパーソナルフィットネスジム「どこでもフィット」を開業し、これまでに延べ1万回以上のパーソナルトレーニングを実施。特に50代以上の「加齢に負けない体づくり」に定評がある。

医療機関と連携した安全性の高い運動指導、企業・団体向けの腰痛予防や健康経営に関する講演も数多く行い、受講者から「わかりやすい」と高い評価を得ている。

趣味は城巡り、鉄道とグルメの旅、スポーツ観戦、80~90年代のプロレス、書店めぐり、そして焼肉。身体づくりも人生も、楽しみながら続けることを大切にしている。