ロコモティブシンドロームとは?今からでも遅くない、進行を防ぐ3つの簡単運動

フィットネストレーナーの小林素明です。

ロコモティブシンドローム(ロコモ)は、体を支える骨や筋肉、関節の力が弱くなることで、歩く・立つといった動きが難しくなっていく状態です。

進行すると、外出が困難になり、介護が必要になることもあります。

たとえば、階段で手すりがないと不安だったり、歩くスピードが以前より遅く感じたりする。そんなときは、ロコモのサインかもしれません。

今は問題なく過ごしていても、これからの暮らしを考えると、「体を動かすこと」はとても大切です。特に60代以降は、意識して体を使うことで、将来の自分を守れます。

この記事では、今からでも始められる3つの簡単な運動をご紹介します。どれも毎日続けやすく、無理のないものばかりです。

こんな方におすすめです

- 最近つまずくことが増えた

- 階段がつらく感じるようになった

- 長く歩くと疲れやすい

- 健康診断で筋力の低下を指摘された

- 体力の衰えに不安を感じている

自分の体を守るのは、自分自身の「今の行動」です。体に負担の少ない運動を取り入れて、元気な毎日を目指しましょう。

※ロコモは2007年に日本整形外科学会が提唱した概念で、正式名称は「ロコモティブシンドローム」です。

ロコモになりやすい年齢は?50代から始まるリスクに注意

ロコモティブシンドローム(ロコモ)は、特に50代以降にリスクが高まると言われています。

実際に、50歳を過ぎた頃から筋肉や骨、関節に関わる入院や手術の件数が増え始め、70代になるとその数はピークに達するという報告があります。

筋力の低下もこの年代から顕著になります。特に太ももやお尻の筋肉は衰えやすく、階段の上り下りや立ち上がりがつらくなると感じたら注意が必要です。

つまり、50代からは誰でもロコモのリスクが高まる時期に入るといえるのです。

とはいえ、ロコモの原因は年齢だけではありません。

年をとるとロコモになりやすいの?

最近では、若い世代でも運動不足が原因で、筋肉や関節の動きが悪くなるケースが増えています。デスクワークや車移動が中心の生活、運動の習慣がない日々が影響しています。

これはつまり、「年をとったからロコモになる」のではなく、「動かないことでロコモが進む」ということです。

年齢に関係なく、日常の過ごし方が体の未来をつくるという視点が、ロコモ予防には欠かせません。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

あなたは大丈夫?

今、運動不足や関節の違和感を感じている方は要注意です。ロコモは気づかぬうちに進行し、日常生活に大きな影響を与えます。

体の不調は、年齢に関わらず誰にでも起こり得る問題です。自分の体の状態を知り、早めの対策を取ることが大切です。

では、今からロコモ度チェックをしてみましょう!

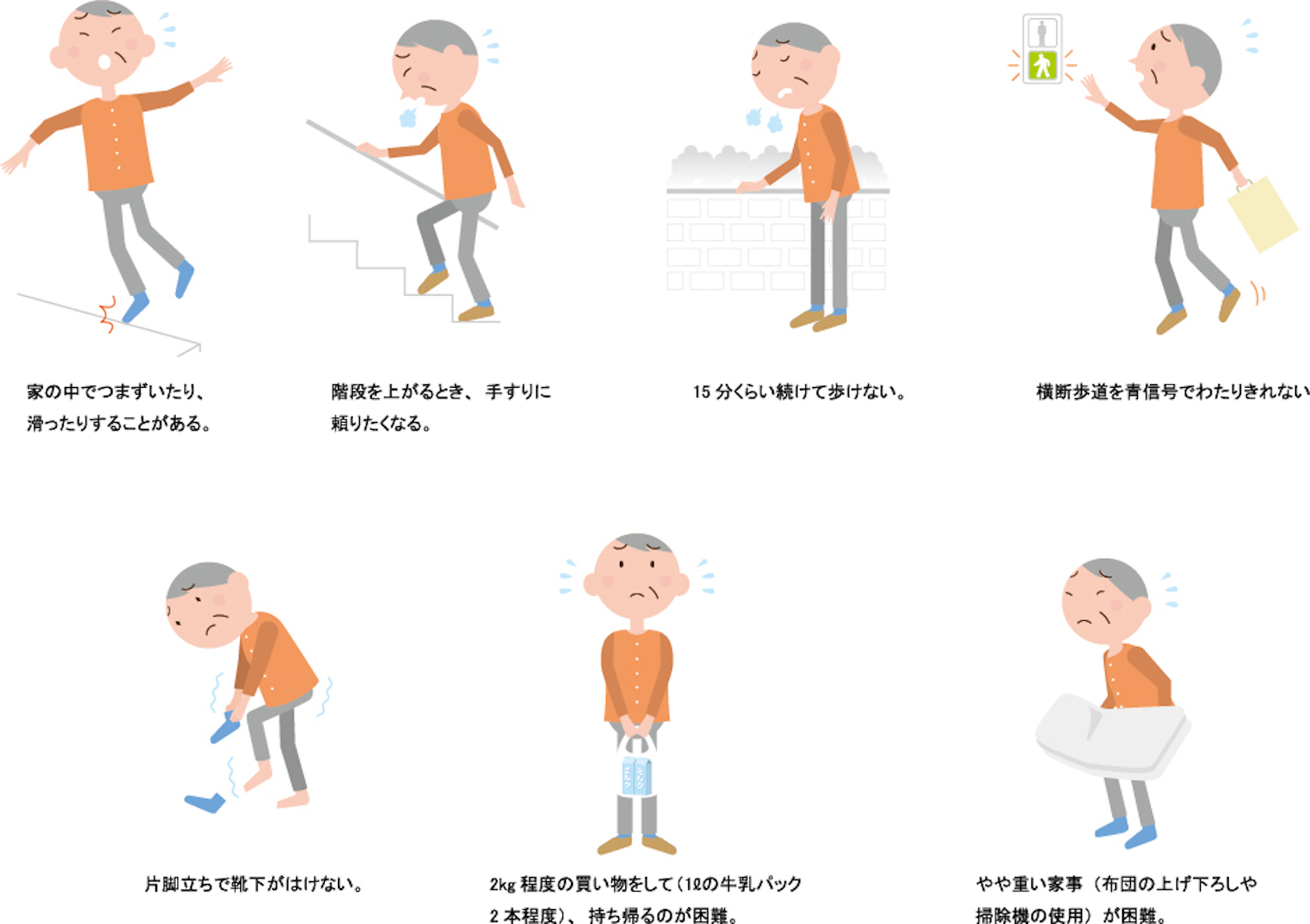

ロコモってどんな特徴があるの? ロコモ7つのチェックポイント

ロコモの特徴を表す7つのチェック項目があります。1つでも該当する場合には、ロコモに該当します。

- 家の中でつまずいたり、すべったりすることがある

- 階段を上がるときは手すりが必要である

- 15分間続けて歩くことができない

- 横断歩道を青信号で渡りきれない

- 片足立ちで靴下を履くことができない

- 重さ2kg程度の荷物を持つのが困難である

- 布団の上げ下ろし、掃除機の使用が困難である

参考)日本整形外科学会ホームページより

ロコモに該当した場合、筋力の衰えが始まっていると推測され、階段などでの転倒の危険性も高くなります。

後ほど紹介するロコモ予防トレーニングとともに転倒予防にも気をつける必要があります。

合わせて読んでおきたい関連記事

ロコモ度セルフチェック

では、ロコモ度合いを調べる「立ち上がりテスト」を行ってみましょう。

無理をしないようにしてくださいね。まずは両足立ちテストからスタートしてください。

立ち上がりテスト【両足立ち】

立ち上がりテスト【強度高い 片足立ち】

- ロコモ度【3】「両足」で30cmの高さから立ち上がれない

- ロコモ度【2】「両足」で20cmの高さから立ち上がれない(30cmの高さは可能)

- ロコモ度【1】「片足」で40cmの高さから立ち上がれない(左右どちらかでも) ※3秒間静止が必須

ロコモ度チェックの判定

ロコモ度【3】

外出などの社会活動に支障をきたしている可能性が高いです。自立歩行に支障をきたしている場合には、整形外科での受診もお勧めします。

ロコモ度【2】

運動器の機能低下が進行している状態です。自立歩行に支障をきたすことが考えられますので、運動器に痛みがある場合には医療機関でご相談されることをお勧めします。

ロコモ度【1】

運動器の機能低下が始まっています。ロコモにならないための運動やバランスの良い食事(タンパク質など)が必要です。

ロコモ度チェックには、歩幅(大股2歩)を身長で割る2ステップテスト、25項目の質問に答える「ロコモ25」もあります。

ロコモを防ぐために必要なこと

運動器(筋肉、骨、関節など)は、特別な器具は必要なく「体を動かす習慣を身につけておくこと」で、運動器の機能を維持することができます。

運動習慣が身に付いているほど、体力は維持されることが分かっています。(スポーツ庁 体力・運動能力調査) ただし運動は、体力に合った適切な強度で行う必要があります。

ロコモを防ぐために鍛えておきたい筋肉とは?

ロコモ予防には移動に必要であり、衰えが著しい筋肉が、集中している下半身の筋肉を鍛える必要があります。代表的な筋肉を紹介します。

ロコモ予防で鍛えておきたい代表的な筋肉

では、自宅でもロコモ予防ができる3つの運動法を紹介します。

ロコモ予防、自立歩行、健脚!筋力トレーニングプログラム

では、ここからはロコモ予防のための筋力トレーニングを紹介します。紹介するプログラムは、生涯の自力歩行、関節疾患の予防、要介護にならないためのロコモ予防トレーニングです。

無理をせずにできる範囲で行ってください。

※関節の痛み、疾患、運動に不安な方は必ず医師の許可をもらってから行ってください

ロコモ予防運動 スクワット運動

鍛える筋肉: お尻(大臀筋)、太もも(大腿四頭筋、ハムストリングス)など

運動方法:

1)テーブルに両手を添えて、背中を伸ばします

2)息を吸いながら、ゆっくりとしゃがみます

3)息を吐きながら、ゆっくりと元の位置に戻ります

回数:10〜15回

注意:膝が前方へ出ないようにします

ステップアップ: 慣れてくれば、両手を前方へ伸ばし行ってみましょう

ロコモ予防運動 「机支え、片足立ちトレーニング」

運動方法:

1)壁や椅子に手を添えます

2)ゆっくりと片足立ちになります

3)自然呼吸で10秒間静止します

時間:10秒間

注意:体のバランスが崩れたら中断し、元の位置に戻ってください

ステップアップ:慣れてくれば、壁から手を離し行ってみましょう!

ロコモ予防運動 「ランジトレーニング」

鍛える筋肉: お尻(大臀筋)、太もも(大腿四頭筋、ハムストリングス)など

運動方法:

1)壁に手を添えます

2)足を前後に開きます(背中を伸ばします)

3)息を吸いながら、ゆっくりとお尻を下げます

4)息を吐きながら、ゆっくりとお尻を上げます

5)繰り返します。

6)左右の足を入れ替えて、1)〜4)を行います

回数:10〜15回

注意:膝が前方へ出ないようにします

ステップアップ:

慣れてくれば、両手を腰に当てて行ってみましょう

動画で学ぶ!ロコモ予防運動法 3つの筋トレ法

人生100年時代に欠かせない「ロコモ予防対策」 まとめ

いかがでしたでしょうか? 筋肉は50代くらいを境に急激に衰えますので、40代から筋肉を衰えさせない運動を習慣にしておくことが転ばぬ先の杖となります。

きつく激しい運動は体を痛めるだけでなく、運動を続けるモチベーションを保つことができません。そのためには、体力に合わせた運動が必要です。

運動の強さは「少しきつい」と感じるくらいの運動がおすすめです。ぎりぎり限界よりも、少し余裕を持った筋力トレーニングや有酸素運動を心がけましょう!

運動習慣が身につけば、筋力の衰えも緩やかになり、若々しい姿勢も維持できることでしょう!

運動初心者でも安心 50代からの体に寄り添う、腰・膝ケアも充実の『どこでもフィット』

フィットネス塾「どこでもフィット」では、50代・60代のお客様が安心して取り組める個別のプログラムをご提供しています。

- 最近、疲れやすくなった

- 膝や腰に不安がある

- 将来、元気に動けるか心配…

そんなお悩みに、専門的な知識と実績30年以上の指導歴を持つ健康運動指導士・小林素明が、マンツーマンで丁寧にサポートします。

運動が初めての方でも大丈夫です。体力や症状に応じて無理なく続けられる、膝・腰ケアにも対応したプログラムで、あなた様の「これからの体」を守ります。

まずは体験レッスンで、現在の体の状態を知ることから始めませんか?

どこでもフィットの体験レッスンは、「今の自分にできること」を少しずつ見つけたい方にとっても、安心してご参加いただける内容です。ご興味があれば、ぜひ一度体験レッスンをご利用ください。

参考文献

「ロコモティブシンドローム(ロコモ)とは」公益社団法人日本整形外科学会 https://www.joa.or.jp/public/locomo/index.html (参照 2024-10-04)

フィットネスの始め方を知りたい方へ

当メディア『大阪発!心と体を豊かにするフィットネス・どこでもフィット』では、初心者の方が簡単にフィットネスを始められる方法をご紹介しています。

運動指導歴30年以上、テレビ出演多数、1万レッスン超の実績を持つ小林素明が、専門的な知識と経験を活かして、信頼性の高い情報をお届けします。

これからフィットネスを始めたい方にぴったりの、初心者向けガイド&簡単エクササイズをご覧ください!

この記事を書いた人

小林素明 (お城好きフィットネストレーナー)

テレビ番組「ちちんぷいぷい」「大阪ほんわかテレビ」「ten.」などに出演し、専門的でわかりやすい解説が好評のフィットネストレーナー。

健康運動指導士の有資格者であり、指導歴は30年以上。2010年に大阪市でパーソナルフィットネスジム「どこでもフィット」を開業し、これまでに延べ1万回以上のパーソナルトレーニングを実施。特に50代以上の「加齢に負けない体づくり」に定評がある。

医療機関と連携した安全性の高い運動指導、企業・団体向けの腰痛予防や健康経営に関する講演も数多く行い、受講者の98%から「わかりやすい」と高い評価を得ている。

趣味は城巡り、鉄道とグルメの旅、スポーツ観戦、80~90年代のプロレス、書店めぐり、そして焼肉。身体づくりも人生も、楽しみながら続けることを大切にしている。

- 小林素明の詳しいプロフィール・テレビ出演実績はこちら

- 小林素明への講演のご依頼はこちら

- お仕事のご依頼、お問い合わせはこちら