腰痛・膝痛・肩こりは姿勢が原因?自己流運動の危険と改善法

パーソナルトレーナーの小林素明です。

「肩こりがつらい」「腰が重い」「運動しても効果が感じられない」──そんな悩みを抱える方は少なくありません。しかし、その原因は単に年齢のせいだけではありません。

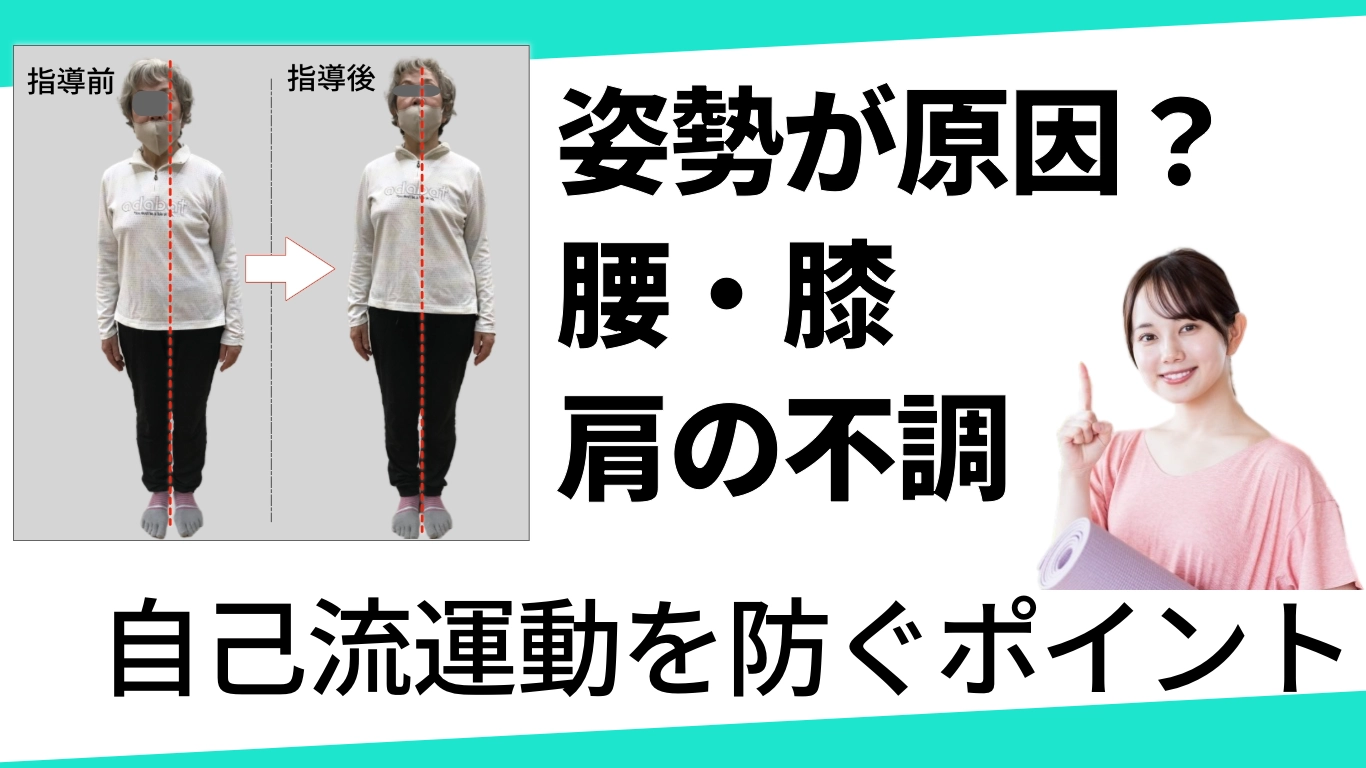

当ジム(どこでもフィット)では、その原因を見極めるために、初回の体験レッスンで「姿勢分析」を行います。これは、単なる猫背チェックや体の歪みの確認だけではありません。

姿勢分析によって、体にどこに負担がかかっているのか、動きの特徴や筋肉のバランス、さらには隠れた不調の原因まで明らかになります。

このカラダ情報があれば、自分の状態に合わせた運動法で、無理なく成果が出ます。

今回は、どこでもフィットで実際に行っている姿勢分析の一部を紹介します。自分の体の特徴や弱点を知り、安心して運動を始めたい方は、ぜひご覧ください。

パーソナルトレーナーが行う姿勢分析とは?

まずは、姿勢分析で何が分かるのかを知っておきましょう。これが、あなたに合った安全で効果的な運動の出発点です。

姿勢を見るとき、猫背や骨盤の歪み、背骨の曲がりなどが思い浮かぶかもしれません。もちろん、これらの基本的なチェックはとても重要です。

しかし、運動で大切なのは、無理なく安全に体を動かせるかどうかです。

そのために注目するのは、頭の位置(前後)、肩の高さの左右差、骨盤の前傾・後傾や左右の高さ、そして足先の向きです。

これらの姿勢の情報から、

- どの筋肉が硬くなっているのか(緊張しているのか)

- どの筋肉が弱くなっているのか

がわかります。

場合によっては、過去のケガが今の姿勢に影響していることも見つかります。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

良い姿勢と不良姿勢

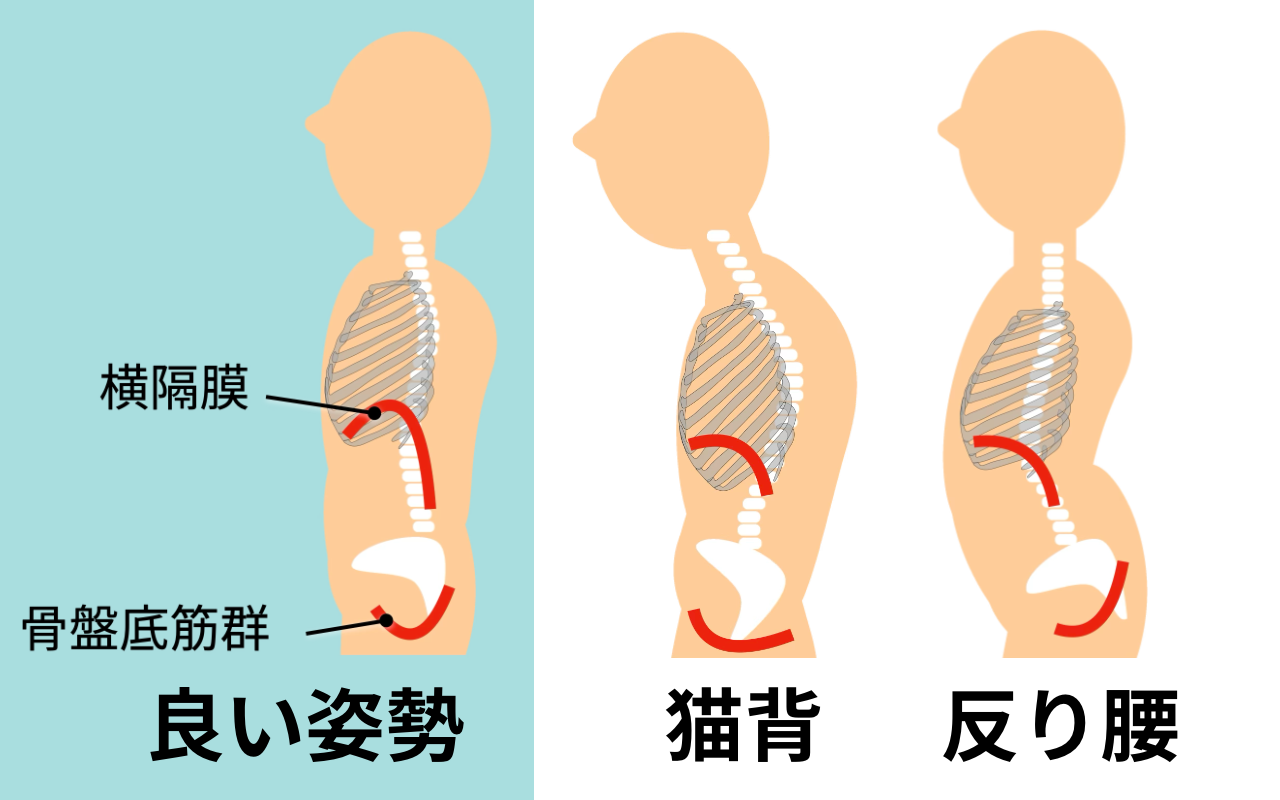

悪い姿勢は見た目だけでなく、体の使い方にも大きな影響を与えます。特に体幹力が落ちると、腰や膝に負担がかかりやすくなります。

反り腰(骨盤の前傾)や猫背(骨盤の後傾)は、腰痛や膝痛の原因になりやすい姿勢です。どちらも骨盤の位置が前後にずれている状態で、「不良姿勢」と呼ばれます。

骨盤がずれると、その影響は背骨全体にも及びます。それは、本来あるはずの自然な背骨のカーブが崩れ、背骨そのものに余計な負担がかかってしまうのです。

さらに問題なのは、体幹を安定させるための筋肉の位置までずれてしまうことです。

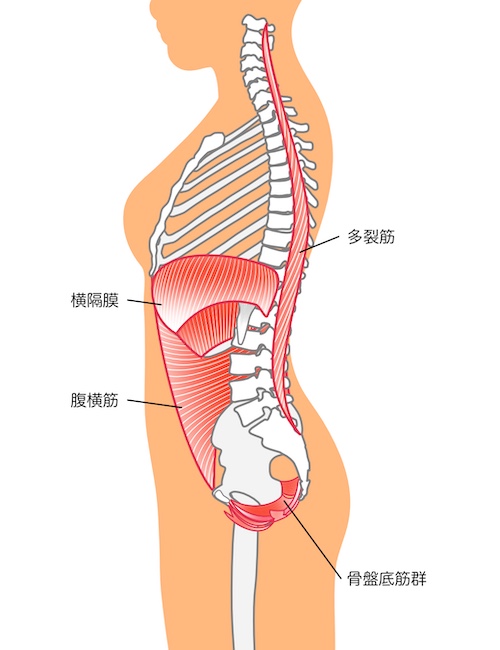

姿勢と体幹力の関係とは?

体幹の安定力は、横隔膜(おうかくまく)・骨盤底筋群(こつばんていきんぐん)・腹横筋(ふくおうきん)・多裂筋(たれつきん)がチームのように連動して働くことで力を発揮します。

しかし、反り腰や猫背になると、骨盤だけでなく上下の横隔膜や骨盤底筋群の位置までずれます。

その結果、腹圧(お腹の内側の圧力)を十分に高められず、体幹が安定しにくくなります。

「筋トレをしているのに体幹が強くなった気がしない…」という場合は、筋力不足だけでなく、姿勢の崩れが原因かもしれません。

姿勢分析でわかること「猫背編」

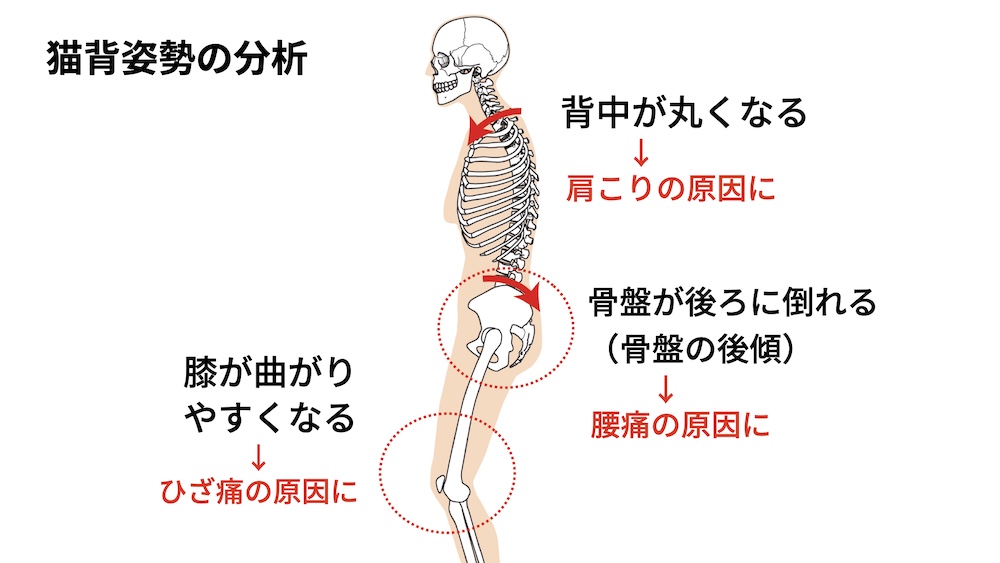

姿勢分析で多く見られる「猫背」の体への影響を詳しく見ていきます。

猫背とは、背中が丸まり肩が前に出ている状態のことです。

よく言われるのは「背筋を伸ばしましょう」というアドバイスです。もちろん大切ですが、それだけでは十分とは言えません。

大事なのは、猫背で体のどこに負担がかかっているかを知ることです。

猫背では胸の筋肉が硬く、背中の筋肉が弱る

.jpeg)

猫背は背中が丸まっているため、胸の大胸筋(だいきょうきん)が縮み続けて硬くなります。

胸の筋肉が硬くなると動きが悪くなり、呼吸も浅くなりがちです。また、肩こりになりやすい姿勢です。

一方で、背中の脊柱起立筋(せきちゅうきりつきん)は伸びた状態が続き、筋力が落ちてしまいます。これにより、姿勢を正しく戻す力が弱くなり、さらに猫背が進みやすくなるのです。

猫背では骨盤の傾きも変わりやすい

猫背は骨盤の位置にも影響を及ぼします。骨盤の傾きが変わると、背骨のカーブや全身の動き方まで変わってしまいます。

猫背は背中だけの問題ではありません。骨盤が後ろに倒れる「後傾」という状態になりやすいのです。

例えば、長時間椅子に座っているとお尻が前にずれてくることはありませんか? これは骨盤が後傾している証拠です。

骨盤の位置が変わると、背骨全体のバランスも崩れやすくなり、腰痛やひざ痛の原因にもつながります。

自己流の運動リスク

自己流の運動は、一見効きそうでも思わぬケガを招くことがあります。特に姿勢に問題があると、そのリスクはさらに高まります。

姿勢分析で体の状態が分かっても、それを無視して運動を始めると、思わぬケガにつながります。実際、自己流で続けた運動が原因で肩や膝を痛める方は少なくありません。

たとえば、猫背のまま腕立て伏せをするとどうなるでしょうか。

猫背では胸の筋肉(大胸筋)が硬く、十分に伸びません。その結果、動きの制限を補うために肩まわりに大きな負担がかかります。続けていくうちに、肩を痛めてしまうこともあるのです。

同じように、太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)が硬いと、膝がスムーズに曲がりません。

この状態でスクワットをすると、膝が前に出やすくなり、関節に負担が集中します。続ければ続けるほど、膝の痛みやトラブルのリスクは高まるのです。

関節のトラブルを防ぐには?

こうしたリスクを防ぐには、トレーニング前に硬くなっている筋肉をしっかり伸ばし、動かしやすい状態に整えることが大切です。

そのためには、どの筋肉が硬くなっているのかを知り、その筋肉に合ったストレッチを行う必要があります。

体の状態を無視した一律の自己流の運動は、「頑張った分だけ体を傷める」結果になりかねません。テレビや雑誌で紹介されていたとしても、それが今のあなたの体に合った運動とは限らないのです。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

パーソナルトレーニングでよくある間違った運動

パーソナルトレーナーとして現場に立っていると、よく目にする間違った動きがあります。

その代表例が、膝が内側に入り、つま先が外側に開く「ニーイン、トゥアウト」という動きです。この動きは、スクワットやジャンプの着地のときによく起こります。(女性に多いのが特徴)

見た目には小さな崩れのように見えます。しかし、そのまま運動を続けると膝への負担は一気に高まり、痛みを引き起こすことがあります。

実際、レッスン中に「ニーイン、トゥアウト」を確認した場合は、すぐにその動きをストップします。膝を守るために、まずは原因を見極めることが大切だからです。

なぜ「ニーイン、トゥアウト」が起こる?

多くの場合、お尻の筋肉や足を踏ん張るための筋力が弱くなっていることが原因です。筋力が十分でないと、動作中に膝が内側へ引っ張られてしまうのです。

予防のためには、弱くなっている筋肉を正しいフォームで鍛えることが重要です。お尻や太ももの筋力を強化することで、膝周りの安定性が高まり、「ニーイン、トゥアウト」を防ぐことができます。

一緒に読んでおきたいおすすめ記事

実践!姿勢分析から自分に合った運動メニューのつくり方

理論を知ったら、次は実践です。姿勢分析の結果に基づき、猫背の場合の運動メニューを紹介します。

基本の流れは、まず硬くなっている筋肉を伸ばすストレッチを行い、次に弱った筋肉を鍛える筋トレをします。この順番が、良い姿勢とスムーズな関節の動きをつくりだします。

猫背の方の場合

胸のストレッチと背筋トレーニングで、バランスを整えます。実際の手順を写真とともに解説します。

1. 胸のストレッチ

まずは硬くなっている胸の大胸筋を伸ばすストレッチです。両手を後ろで組み、胸をしっかり伸ばしましょう。

2. 胸のストレッチ「背泳ストレッチ」

胸の筋肉は大きく、腕の位置によって伸びる場所が変わります。そのため、基本のストレッチだけでは不十分です。

胸の筋肉を満遍なく伸ばすことができる「背泳ストレッチ」を取り入れましょう。

やり方

- 椅子に浅く腰かけ、ひざとひざの間にミニボールを軽くはさみます。※ミニボールがなければ座布団などでも代用可。

- 背すじを伸ばし、両手をまっすぐ前に伸ばします。

- 片方の腕を、天井をなぞるようにゆっくり後ろへ回します。(目線は動かしている手の指先を追いましょう)

- 腕を元の位置に戻し、反対側も同様に行います。

- 左右交互に合計10回ずつ行ってください。

筋トレ「背筋トレーニング」

猫背では背筋が弱りがちです。背筋を鍛えることで、姿勢が自然に伸びて肩甲骨の位置も整います。

背筋/V字トレーニング

やり方

- うつ伏せになります。

- 両手の親指を天井に向けて、Vの字に広げます。

- 息を吐きながら、両手と上半身を床からゆっくり浮かせ、3秒間静止。

- 息を吸いながら元に戻ります。

- 15〜20回繰り返しましょう。

背筋/T字トレーニング(肩甲骨を寄せる)

やり方

- うつ伏せになります。

- 両手の親指を天井に向けて、水平に伸ばします。

- 息を吐きながら、両手と上半身を床からゆっくり浮かせ、3秒間静止。

- 息を吸いながら元に戻ります。

- 15〜20回繰り返しましょう。

骨盤調整エクササイズ

骨盤の位置を整えることで、より良い姿勢をキープしやすくなります。腰や膝の負担軽減にも効果的です。

猫背の方は、骨盤が後ろに倒れる「後傾」になっていることが多いです。骨盤の位置が変わると、背骨のカーブも変わり、姿勢全体に影響します。

大切なのは、骨盤を中立(ニュートラル)の位置に近づけることです。骨盤がニュートラルになると、理想的な姿勢に近づきます。

先ほどのエクササイズの後にこの骨盤調整を行うと、より良い姿勢を保ちやすくなります。また、運動中に腰や膝への負担を軽くする効果もあります。

さらに、腰を支える「腸腰筋」や「多裂筋」といった深い部分の筋肉も活性化し、腰痛の予防にもつながります。

骨盤調整エクササイズのやり方

- 自然な姿勢で椅子に腰かけます。

- 両手で腰の骨盤をしっかり掴みます。

- 息を吸いながら、骨盤をゆっくり後ろに倒します。

- 息を吐きながら、骨盤をゆっくりまっすぐに戻します。(骨盤が立つ状態です)

- 3〜4の動きを15回繰り返します。

- 骨盤を立てた状態で、両手を離し、太ももの上に置きます。

このエクササイズを続けることで、腰や膝の負担を減らし、正しい姿勢を自然に保てるようになります。

まとめ

正しい姿勢は、見た目の美しさだけでなく、腰や膝の健康を守る土台です。猫背や骨盤の傾きなど、わずかなズレが体幹力を弱め、不調の原因になることもあります。

だからこそ、「今の自分の状態を正しく知ること」が第一歩です。

もし専門家のアドバイスが欲しいと思われましたら、どこでもフィットの体験レッスンをご検討ください。

どこでもフィットでは、マンツーマンで姿勢を丁寧に見極め、その結果をもとに運動の方向性をわかりやすくアドバイスしています。

指導歴30年、テレビ出演多数、延べ1万回超の個人指導実績を持つ小林素明が直接サポートします。まずは体験レッスンで、自分の体の状態を知ることから始めてみませんか?

フィットネスの始め方を知りたい方へ

当メディア『大阪発!心と体を豊かにするフィットネス・どこでもフィット』では、初心者の方が簡単にフィットネスを始められる方法をご紹介しています。

運動指導歴30年以上、テレビ出演多数、1万レッスン超の実績を持つ小林素明が、専門的な知識と経験を活かして、信頼性の高い情報をお届けします。

これからフィットネスを始めたい方にぴったりの、初心者向けガイド&簡単エクササイズをご覧ください!

この記事を書いた人

小林素明 (お城好きフィットネストレーナー)

指導歴30年超、テレビ番組「ちちんぷいぷい」「大阪ほんわかテレビ」「ten.」などに出演し、専門的でわかりやすい解説が好評のフィットネストレーナー。

健康運動指導士、マッスルコンディショナー、介護予防運動トレーナーの有資格者。

2010年に大阪市でパーソナルフィットネスジム「どこでもフィット」を開業し、これまでに延べ1万回以上のパーソナルトレーニングを実施。特に50代以上の「加齢に負けない体づくり」に定評がある。

医療機関と連携した安全性の高い運動指導、企業・団体向けの腰痛予防や健康経営に関する講演も数多く行い、受講者から「わかりやすい」と高い評価を得ている。

趣味は城巡り、鉄道とグルメの旅、スポーツ観戦、80~90年代のプロレス、書店めぐり、そして焼肉。身体づくりも人生も、楽しみながら続けることを大切にしている。