なぜ心肺蘇生法とAEDの一次救急処置が必要なのか? 大阪の救急救命講習に参加

パーソナルトレーナーの小林素明です。大阪市消防局の救急救命講習に参加し、心肺蘇生法(CPR)とAED(自動体外式除細動器)の実習を受講いたしました。

近年、医療の進歩により、心肺蘇生法(CPR)と自動体外式除細動器(AED)の使用が重要視されています。突然の心停止や意識障害が発生した場合、迅速かつ正確な一次救急処置が命を救う決め手となります。この記事では、心肺蘇生法とAEDの使用方法、そしてなぜこれらが必要なのかについて解説します。

なぜ心肺蘇生、AEDの一次救急処置が必要なのか?

目の前で突然倒れた場合、何もせずにいると状況は悪化し、時間が経つにつれて救命の可能性が急激に低下します。科学的なデータによれば、心臓と呼吸が停止してからわずか8分後には救命の可能性が約10%にまで落ち込みます。

令和4年版 消防白書によりますと、現場到着所要時間の平均は約9.4分、10年前(平成23年)と比べ、1.2分延伸していること報告しています。年々、救急車の到着時間が遅くなっていることを考えると、救急車が到着するまでに近くにいる人ができる限りの応急処置が求められます。

そこでできることは、速やかに心肺蘇生法(CPR)を行い、自動体外式除細動器(AED)を使用することが挙げられます。これらの一次救急処置が救命の可能性を大きく左右します。救急車が到着するまでの貴重な時間を生かし、迅速かつ正確な対応が命を救う鍵となります。心肺蘇生法とAEDの使用方法を知り、緊急時に備えて準備を整えることが重要になるでしょう。

ちなみに、心肺蘇生、AEDの一次救急処置を行うと、救命の可能性が、何もしないでいるよりも2倍以上も救命の可能性が高くなります。また、心臓の状態を元に戻すためにAEDを早期に使った場合、1ヶ月後の社会復帰率が2倍以上になります。ですから、心肺蘇生、AEDの一次救急処置は生存率を高めるだけでなく、その後の社会生活までも早める可能性があるのです。

心肺蘇生、AEDの一次救急処置の救急救命講習

心肺蘇生、AEDの一次救急処置の習得には、講習の受講が欠かせません。お近くの消防署で、定期的に救急救命講習が開催されています。多くは無料で開催されていますし、消防署が置かれている市町村に住んでいる、勤務先があれば参加資格があります。

参考/大阪市で行われている救急救命講習

| 【個人向け】 普通救命講習1 | 呼吸や心臓が止まったときに大切な「AEDの使い方」を含む心肺蘇生法を学んでいただく講習会。主に成人に対する処置の方法を学ぶことが可能です。 |

| 【個人向け】普通救命講習2 | 普通救命講習1の内容に、心肺蘇生法に関する筆記と実技の試験が加わったもので、一定の頻度で心停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される方を対象とした講習会。 |

| 【個人向け】普通救命講習3 | 呼吸や心臓が止まったときに大切な「AEDの使い方」を含む心肺蘇生法を学んでいただく講習で、主に乳幼児及び小児に対する処置 の方法を学ぶ講習会 |

2024年6月現在、大阪市で開催されている救急救命講習です。対象者は、大阪市内に居住している方、市内の事業所に勤務している方、市内の学校に在学している方。(原則として中学生以上)となっています。詳細は大阪市のホームページに記載されている内容をご覧くださいませ。

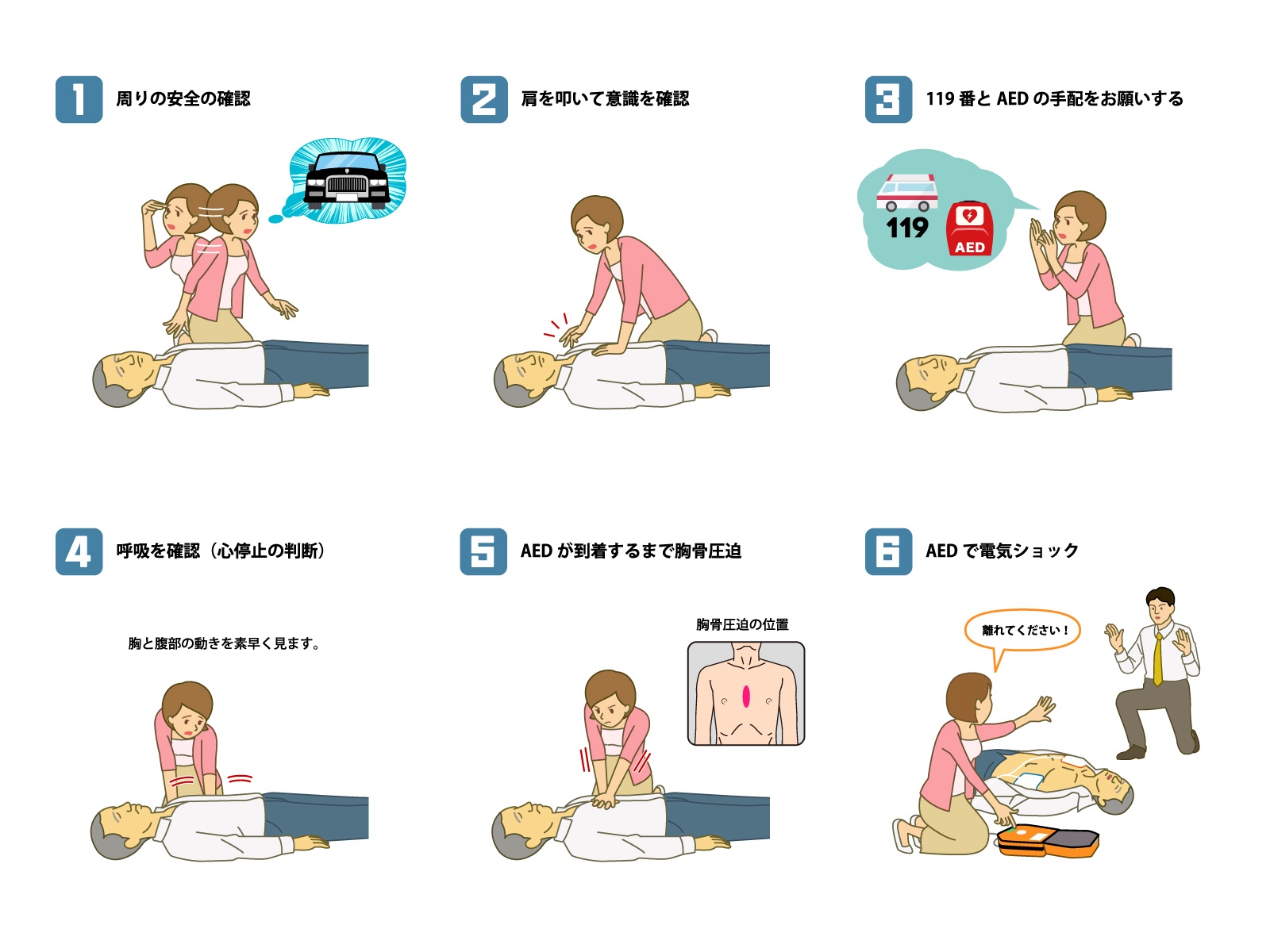

命を救う一次救急処置の方法/成人の場合

成人が心停止に陥った場合、以下のステップで迅速な一次救急処置を行います。この手順は、救急サービスに通報した後にすぐに始めることが重要です。

状況確認と安全確保

周囲の安全を確認し、危険な場所から倒れている人を遠ざけます。

両手で肩を叩いて意識を確認

倒れている人に対して声をかけて反応があるかを確認します。

応援を呼び、119番とAEDの手配をお願いする

他の人に119番に通報、AEDの手配を大至急お願いします。

呼吸の確認(心停止の判断)

胸部、腹部の動きを見て、呼吸の有無を10秒以内に確認します。呼吸がない場合、判断に迷った場合、ただちに胸骨圧迫を開始します。

胸骨圧迫、人工呼吸

倒れている人の胸骨の中央部を探ります。掌底を重ね、胸骨を約5cm押し込む深さで胸骨圧迫を行います。 1分間に100〜120回のテンポで圧迫します。

胸骨圧迫と人工呼吸を30:2の割合で交互に行います(成人の場合)

AEDの準備と使用

AEDを手に取り、装置の電源を入れます。装置が音声ガイダンスを提供する場合が多いため、指示に従います。胸部にAEDの電極パッドを貼ります。除細動を指示した場合は、操作ボタンを押して除細動を行います。

その後、再度胸骨圧迫と人工呼吸を続けます。※救急車の到着まで継続

一次救急処置、AEDの使い方マニュアル動画

どこでもフィットでもAED(SECOM)を設置しています

事故は予測できないものです。そのため、万が一の際に備えて救急救命の知識と実践が重要です。大切なご家族や友人を守るためにも、日常的にこれらのスキルを身につけておくことが不可欠です。

また、突然の心停止を防ぐためには、AED(自動体外式除細動器)の存在やその場所を把握しておくことが必要です。公共の場や施設、ショッピングセンターなど、さまざまな場所に設置されていますが、その具体的な位置を知っておくことで、迅速な対応が可能になります。

特にスポーツをする場所では、AEDの配置が常識化しており、万が一の事態に備えて安心です。どこでもフィットでは、そのような設備を整えていますので、ご利用の際にはその存在を確認して安全を確保してください。

参考文献

令和4年版 消防白書(総務省消防庁) https://www.fdma.go.jp/publication/hakusho/r4/chapter2/section5/20501.html

アスレティックトレーニング学 文光堂 編集:広瀬統一、泉重樹、上松大輔、笠原政志 2019年

フィットネスの始め方を知りたい方へ

当メディア『大阪発!心と体を豊かにするフィットネス・どこでもフィット』では、初心者の方が簡単にフィットネスを始められる方法をご紹介しています。

運動指導歴30年以上、テレビ出演多数、1万レッスン超の実績を持つ小林素明が、専門的な知識と経験を活かして、信頼性の高い情報をお届けします。

これからフィットネスを始めたい方にぴったりの、初心者向けガイド&簡単エクササイズをご覧ください!

この記事を書いた人

小林素明 (お城好きフィットネストレーナー)

指導歴30年超、テレビ番組「ちちんぷいぷい」「大阪ほんわかテレビ」「ten.」などに出演し、専門的でわかりやすい解説が好評のフィットネストレーナー。

健康運動指導士、マッスルコンディショナー、介護予防運動トレーナーの有資格者。

2010年に大阪市でパーソナルフィットネスジム「どこでもフィット」を開業し、これまでに延べ1万回以上のパーソナルトレーニングを実施。特に50代以上の「加齢に負けない体づくり」に定評がある。

医療機関と連携した安全性の高い運動指導、企業・団体向けの腰痛予防や健康経営に関する講演も数多く行い、受講者から「わかりやすい」と高い評価を得ている。

趣味は城巡り、鉄道とグルメの旅、スポーツ観戦、80~90年代のプロレス、書店めぐり、そして焼肉。身体づくりも人生も、楽しみながら続けることを大切にしている。