足が疲れやすい人へ|扁平足を防ぐ簡単エクササイズ5選

パーソナルトレーナーの小林素明です。

足がすぐ疲れる、ふくらはぎがパンパンになりやすい――

そんな悩みの背景に「扁平足」が潜んでいるかもしれません。

扁平足とは、足の裏に本来あるはずのアーチ(土踏まず)が崩れ、足裏全体が地面につくような状態のこと。アーチが崩れると、足の衝撃吸収力が落ちて、ふくらはぎや太ももの筋肉に余計な負担がかかりやすくなります。

その結果、脚が張りやすい・歩きにくい・疲れやすいなどの症状が起こるのです。

さらに、足のアーチは成長の過程で自然と形成されますが、大人になってからも運動不足や加齢で崩れてしまうことがあります。

実際に「5歳児で大人とほぼ同じ足のアーチができている」という報告もあるほど、日常的なケアがカギとなります。

今回は、扁平足の予防・改善に役立つ簡単な足裏エクササイズを5つご紹介します。

足元から整えて、疲れにくく、美しく歩ける体を目指しましょう。

足のアーチとは?

足の裏にある“アーチ”――つまり土踏まずは、ただのへこみではありません。

このアーチには、大きく分けて2つの重要な役割があります。

ひとつは、体重を分散させるクッションの役割。立っているときに足裏全体で支えるのではなく、アーチがあることで骨や関節への負担が軽減されます。

もうひとつは、衝撃を吸収して推進力を生み出すスプリングの役割。歩いたり走ったりするとき、アーチはバネのように働いて、着地の衝撃を和らげながら、蹴り出す力をサポートしてくれます。

つまり、アーチが整っていると、疲れにくく、スムーズに歩ける体づくりにつながるのです。

補足:足底腱膜とは?

アーチを支えているのが、「足底腱膜(そくていけんまく)」と呼ばれる強靭な腱です。

かかとの骨から足指の付け根に向かって広がる“膜”のような組織で、足の裏を縦に支えています。歩行中の衝撃を吸収し、アーチの形を保つために欠かせない存在です。

しかしこの足底腱膜に疲労がたまると、足の裏に痛みを感じる「足底腱膜炎」を引き起こすことがあります。足裏ケアの重要性は、こうしたトラブルの予防にもつながるのです。

合わせて読んでおきたい関連記事

扁平足のデメリットとは?

扁平足の状態が続くと、足元だけでなく、膝や姿勢にも悪影響を及ぼすことがあります。

まず代表的な変化が「回内足(かいないそく)」と呼ばれる状態です。これは、足首が内側に倒れ込み、足全体が「くの字」のように傾く現象です。この傾きによって、足首の内側に負担が集中しやすくなり、痛みや不安定さを感じやすくなります。

さらに、回内足になると脚全体のバランスが崩れ、膝が内側に入りやすくなる「X脚」を引き起こすことも。これにより、膝関節への負担が増え、階段の上り下りや立ち上がり動作がつらく感じることがあります。

また、扁平足は「外反母趾(がいはんぼし)」のリスクも高まります。足の親指の付け根が外側に飛び出すように変形し、靴に当たって痛みを感じたり、歩行そのものがつらくなったりします。

このように扁平足は、足元から全身に広がる不調の引き金にもなり得るのです。だからこそ、早めのケアが大切です。

簡易チェック|こんな症状ありませんか?

以下の項目にあてはまるものが多いほど、扁平足や足のアーチの崩れが疑われます。

- 靴の内側(かかと部分)がすり減りやすい

- 長時間歩くと、足の裏やふくらはぎが疲れやすい

- 土踏まずに、ほとんど隙間がない(ぺたんと床についている)

- 足首が内側に傾いて見える

- 靴の中で親指が当たって痛む

- よくつまずく、バランスを崩しやすい

- 膝の内側や足首の内側が痛くなることがある

3つ以上あてはまる方は、足裏アーチのケアを始めてみましょう。

早めの対策が、姿勢や歩き方のトラブルを防ぐ第一歩になります。

なぜ扁平足になるの?

扁平足になる原因のひとつが、足の内側にある「舟状骨(しゅうじょうこつ)」という骨の位置の変化です。

舟状骨は、足のアーチのもっとも高い部分を支える役割を持ち、アーチ構造の要ともいえる存在です。

ところが、加齢や運動不足などによって足の裏の筋力が低下すると、この舟状骨を支えきれなくなり、徐々に下がってしまいます。

すると、土踏まずのカーブが失われ、足裏全体が地面にべったりついたような状態――つまり「扁平足」になっていくのです。

この変化は、立っているだけでなく、歩行時の衝撃や体重のかかり方にも大きく影響を与えます。

そのため、扁平足を防ぐには、舟状骨を支える筋肉(足底の内在筋など)をしっかりと鍛えることが重要なポイントになります。

扁平足の予防、改善に必要な筋肉とは? 足のアーチづくり

扁平足を改善するためには、足の内側にある舟状骨を本来の位置に戻し、しっかりとした足のアーチを作り直すことが大切です。

そのために働く筋肉がいくつかあります。専門的な名前もありますが、ここではポイントだけ押さえておきましょう。

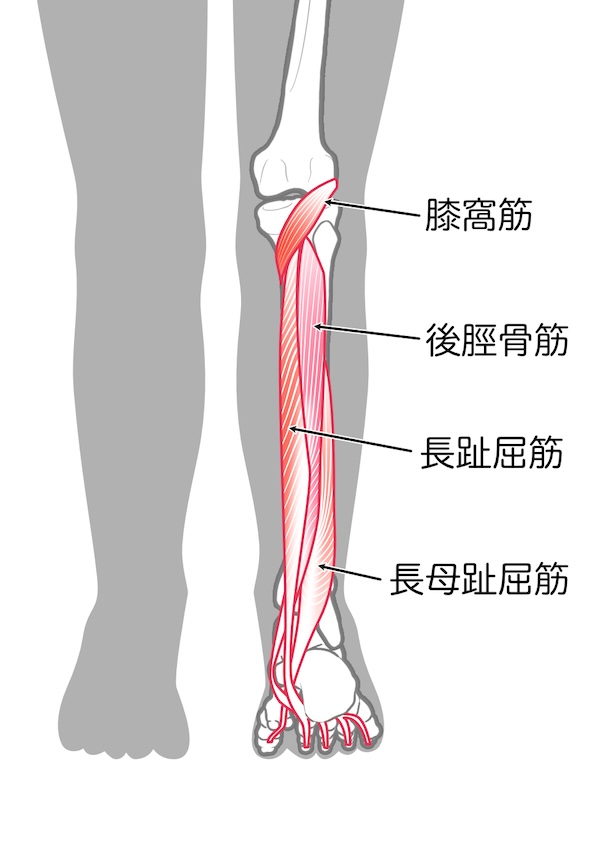

長母趾屈筋(ちょうぼしくっきん)

舟状骨を真下から支える役割をしています。

長趾屈筋(ちょうしくっきん)

舟状骨を真下から支える役割をしています

後脛骨筋(こうけいこつきん)

舟状骨を持ち上げる役割をしています。

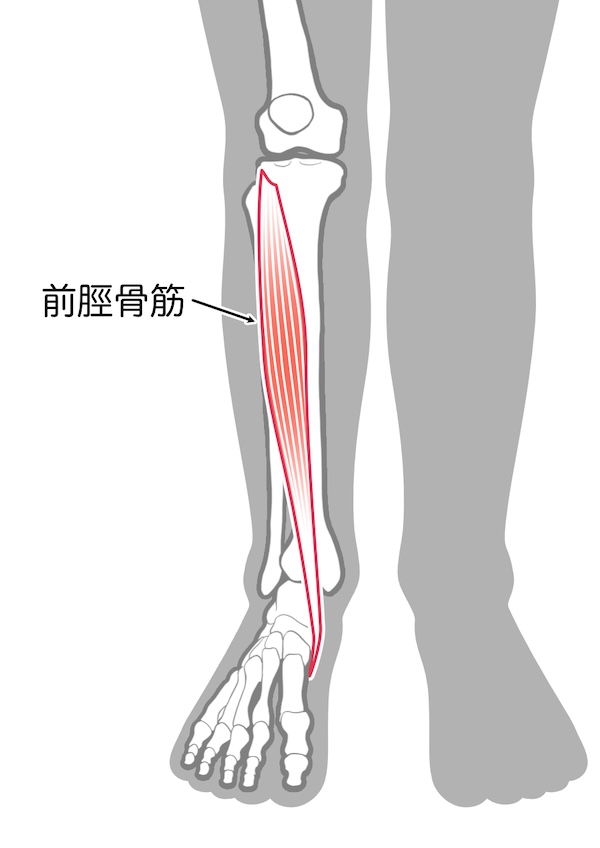

前脛骨筋(けいこつきん)

舟状骨を持ち上げる役割

足のアーチを支える筋肉について

これらの足のアーチを支える主な筋肉には、足の裏の深い部分にある筋肉や、ふくらはぎの一部が含まれます。これらの筋肉がバランスよく機能することで、舟状骨が適切な位置に保たれ、足のアーチが形成されます。

逆に、これらの筋力が弱まると、舟状骨が下がりやすくなり、扁平足の原因となるのです。

足の指の力を鍛えて転倒を防ぐ|足裏の筋トレの重要性

転倒を防ぐための筋力トレーニングの中でも、特に注目されているのが足の指の握力。専門的には「足趾把持力(そくしはじりょく)」と呼ばれる力です。

この力は、足の指を曲げたり、掴んだりする動きに関わる複数の筋肉によって支えられています。足のバランス維持や歩行の安定性に欠かせません。

研究でも、足趾把持力が弱まると転倒のリスクが高まることが示されています。加齢や運動不足による筋力低下を防ぐことが重要です。

また、足の裏の筋肉を鍛えることは、扁平足の予防や改善にもつながるため、転倒予防と足の健康維持を同時にサポートする効果があります。

合わせて読んでおきたい関連記事

扁平足の予防、改善のエクササイズ5選

ここからは、扁平足の予防・改善に効果的なエクササイズを5つご紹介します。

どれも道具いらずで、すき間時間にできる簡単な運動ばかりです。

これらのエクササイズを継続することで、以下のような効果が期待できます。

- 足裏の筋力アップ(足のアーチの形成・維持)

- 扁平足の進行予防・軽度の改善

- 足の疲労感やだるさの軽減

- 歩行の安定性向上(つまずき・転倒予防)

- 足元からの姿勢改善、バランス力の強化

1日数分の取り組みが、足の土台をしっかり整えてくれます。

それでは、1つ目のエクササイズから始めましょう。

タオルギャザー|足指の筋力アップでアーチを整える

鍛える筋肉

- 長趾屈筋(ちょうしくっきん)

- 長母趾屈筋(ちょうぼしくっきん)など

やり方

- フローリングの上にタオルを敷きます

- 裸足になり、片足でタオルをゆっくり正確にたぐり寄せます

- 足を持ち上げないようにします

回数:片足10回 × 1〜2セット

カーフレイズ|ふくらはぎを鍛えて足のアーチと姿勢を支える

鍛える筋肉:

- 後脛骨筋(こうけいこつきん)

- 腓腹筋(ひふくきん)

やり方

- 背筋を伸ばして立ちます

- 息を吐きながら、かかとを床からあげます(抗重力筋も鍛えられます)

- 息を吸いながら、元の位置に戻ります

- 2〜3を繰り返します

回数:15〜20回 × 1〜2セット

トゥレイズ|すねの筋肉を鍛えてバランス力と歩行の安定性を高める

鍛える筋肉: 前脛骨筋(ぜんけいこつきん)

やり方:

- 足を前後に開き、背中を伸ばし立ちます

- 前足の爪先を上にあげます(スネに力が入ります)

- ゆっくり戻ります

- 2〜3を繰り返します

回数: 左右20回

ブロック カーフレイズ&トゥレイズ レベル高め

鍛える筋肉:

- 後脛骨筋(こうけいこつきん)

- 腓腹筋(ひふくきん)

- 前脛骨筋(ぜんけいこつきん)

やり方:

- ヨガブロックを両足に挟みます

- ブロックを挟みながら、爪先を上げます

- 元の位置に戻ります

- ブロックを挟みながら、かかとを上げます

- 元の位置に戻ります

- 2〜5を繰り返します

回数:15回

注意:バランスを崩しやすいので気をつけて行ってください

バレエポーズ トレーニング

鍛える筋肉:

- 長趾屈筋(ちょうしくっきん)

- 長母趾屈筋(ちょうぼしくっきん)など

やり方:

- ヨガブロックに踵をのせます

- 片足を横へ移動し、爪先を床に着けてポーズをとります

- 元の位置へ戻ります

- 同じ足で繰り返します

- 反対の足も同様に行います

回数:15回

扁平足の改善のためのエクササイズ まとめ

扁平足は、足のアーチ(いわゆる土踏まず)が崩れた状態で、足の疲れやすさ、膝への負担、そして姿勢の乱れにもつながる可能性があります。

しかし、足裏や足指まわりの筋肉をしっかり鍛えることで、アーチを支える力が戻り、足元から全身の安定感を高めることができます。

今回ご紹介したエクササイズは、どれも日常生活に取り入れやすく、予防・改善の両方に役立つ内容です。

まずはできることから、少しずつ始めてみましょう。

継続することで、足の軽さや歩きやすさ、そして姿勢の変化を実感できるはずです。

足のことで不安を感じている方へ

「足が疲れやすい」「姿勢が崩れてきた気がする」――

そんな違和感があれば、それは体からのサインかもしれません。

どこでもフィットでは、足元から姿勢・動作を見直す完全マンツーマンのパーソナルトレーニングを行っています。

体力やお悩みに合わせて丁寧に対応しますので、運動が初めての方もご安心ください。

足のトラブルや姿勢改善に向けて、一歩踏み出したい方は、ぜひ体験レッスンへお越しください。

足元から変わると、毎日の過ごし方が変わります。

参考文献

- 地主あい、日塔啓太、大瀧夏海など「静的ストレッチの介入が足趾把持力に及ぼす影響について」 理学療法の歩み28巻1号 2017年1月

- Donaid A. Neumann(2018)「筋骨格系のキネシオロジー(原著第3版)」 医歯薬出版株式会社

- 畠中泰彦(2018)「理学療法のための 筋力トレーニングと運動学習~動作分析から始める根拠にもとづく運動療法」羊土社

フィットネスの始め方を知りたい方へ

当メディア『大阪発!心と体を豊かにするフィットネス・どこでもフィット』では、初心者の方が簡単にフィットネスを始められる方法をご紹介しています。

運動指導歴30年以上、テレビ出演多数、1万レッスン超の実績を持つ小林素明が、専門的な知識と経験を活かして、信頼性の高い情報をお届けします。

これからフィットネスを始めたい方にぴったりの、初心者向けガイド&簡単エクササイズをご覧ください!

この記事を書いた人

小林素明 (お城好きフィットネストレーナー)

テレビ番組「ちちんぷいぷい」「大阪ほんわかテレビ」「ten.」などに出演し、専門的でわかりやすい解説が好評のフィットネストレーナー。

健康運動指導士の有資格者であり、指導歴は30年以上。2010年に大阪市でパーソナルフィットネスジム「どこでもフィット」を開業し、これまでに延べ1万回以上のパーソナルトレーニングを実施。特に50代以上の「加齢に負けない体づくり」に定評がある。

医療機関と連携した安全性の高い運動指導、企業・団体向けの腰痛予防や健康経営に関する講演も数多く行い、受講者の98%から「わかりやすい」と高い評価を得ている。

趣味は城巡り、鉄道とグルメの旅、スポーツ観戦、80~90年代のプロレス、書店めぐり、そして焼肉。身体づくりも人生も、楽しみながら続けることを大切にしている。

- 小林素明の詳しいプロフィール・テレビ出演実績はこちら

- 小林素明への講演のご依頼はこちら

- お仕事のご依頼、お問い合わせはこちら